Planeten

Missionen

Technologien

Rosetta

Rosetta: Europas Kometenjäger

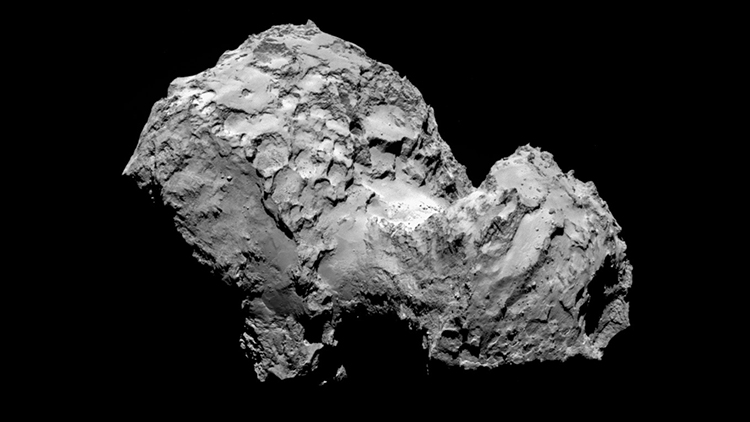

Wie ist unser Sonnensystem entstanden? Woher kommt das Wasser auf der Erde? Um das herauszufinden, muss man weit in die Vergangenheit reisen. An einen Ort, der sehr alt und sehr ursprünglich ist. Zu einem Kometen nämlich.

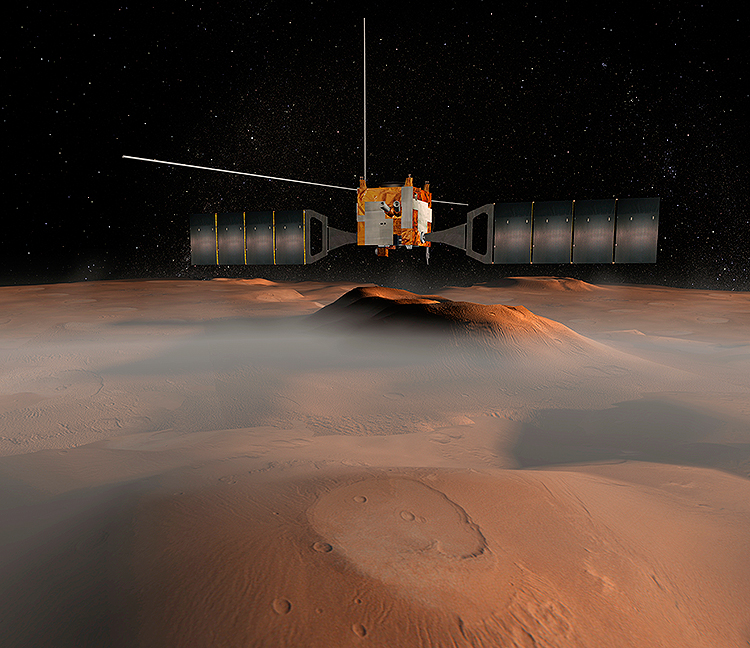

© ESA

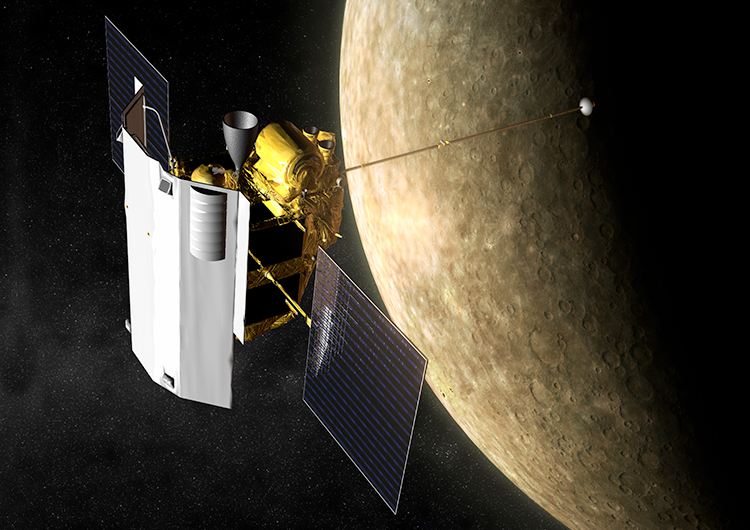

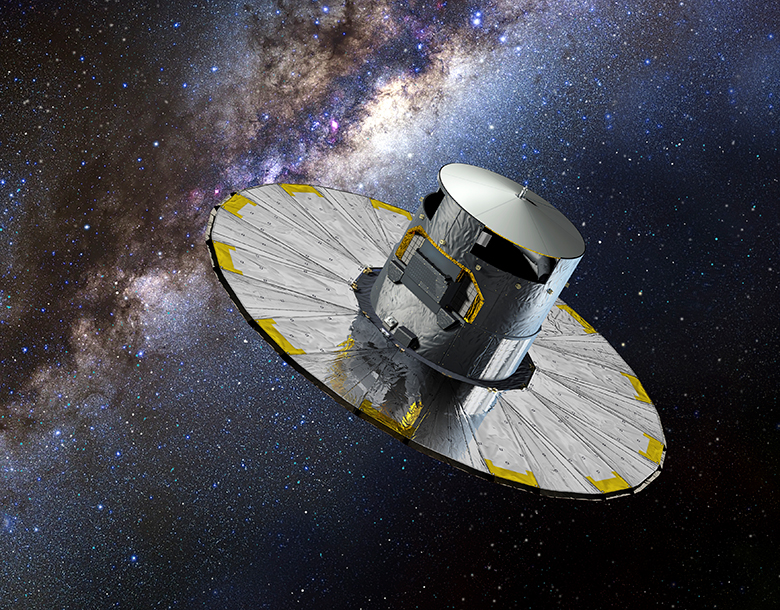

Die Kometen-Mission Rosetta der Europäischen Weltraumorganisation ESA ist eine der faszinierendsten und zugleich anspruchsvollsten Unternehmungen der europäischen Raumfahrt. Sie besteht aus einem Orbiter und der Landeeinheit Philae.

Das DLR hatte wesentliche Anteile am Bau des Landers und betreibt das Lander-Kontrollzentrum, das die schwierige und bisher noch nie gewagte Landung auf dem Kometen vorbereitet und betreut hat.

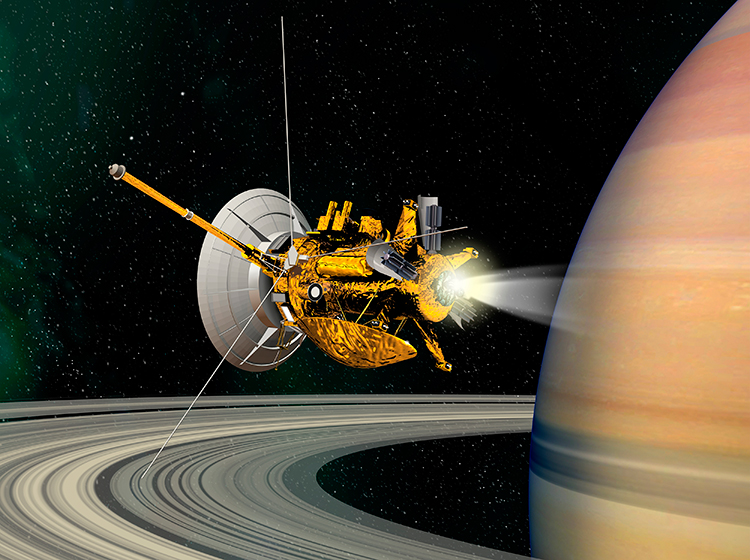

Nach ihrem Start 2004 trat die Sonde ihre zehnjährige Reise zum 400 Millionen Kilometer entfernten Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko an. Auf ihrem Weg dorthin führte sie mehrere komplexe Flugmanöver durch (dreimal an der Erde und einmal am Mars vorbei), um Schwung für den langen Weg zu holen – 100 Millionen Kilometer Umweg, aber extrem spritsparend.

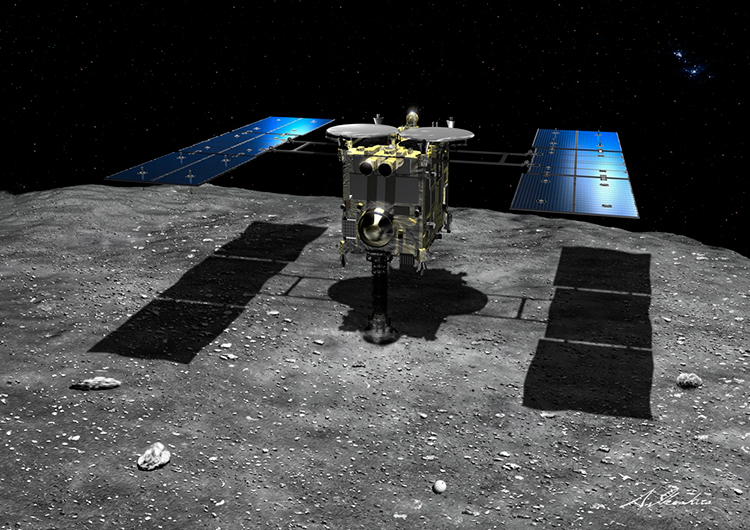

Außerdem passierte sie die Asteroiden Steins (September 2008) und Lutetia (Juli 2010), nahm Bilder von ihnen auf und führte umfangreiche physikalische Messungen durch. Im Mai 2014 trat Rosetta zunächst in eine Art Umlaufbahn um den Kometen ein, um erste Messungen durchzuführen, den Kometen zu kartieren sowie nach einer geeigneten Landestelle zu suchen. Am 12. November 2014 trennte sich das kühlschrankgroße Landegerät Philae vom Mutterschiff, um auf dem Kometen aufzusetzen.

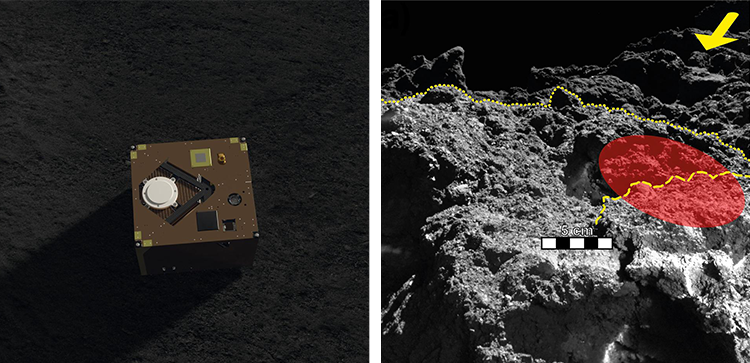

Geplant war, dass Philae sich sofort mit Harpunen im Eis verankern sollte. Tatsächlich war der Lander nach dem ersten Aufsetzen wieder abgeprallt und erst nach weiteren Hüpfern stehengeblieben. Der ursprünglich festgelegte Landeplatz wurde verfehlt. Fortlaufend führte Philae insgesamt über 56 Stunden wissenschaftliche Messungen auf der Kometenoberfläche durch und ging am 15. November in den Schlafmodus. Am 13. Juni hatte Philae dann genug Energie gesammelt, um erneut Daten zu senden. Beide, der Lander auf der Kometenoberfläche und der Orbiter Rosetta, begleiten den Schweifstern nun auf dem mehrmonatigen Weg zu seinem sonnennächsten Punkt.

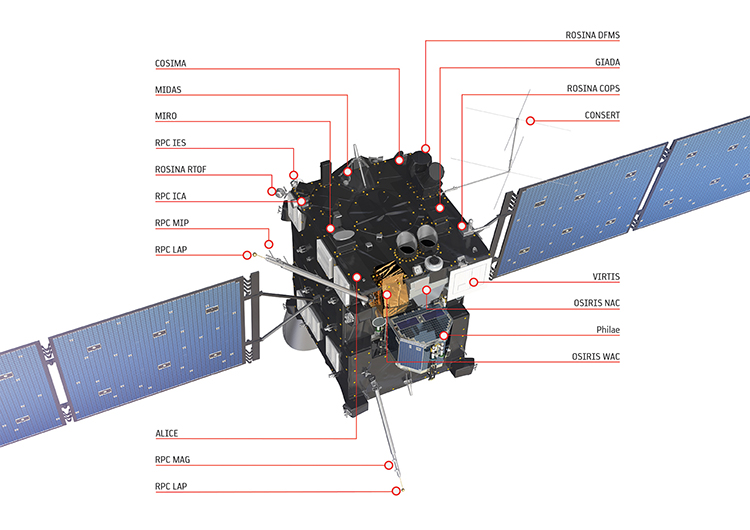

Ein Orbiter und ein Lander: Was ist das – und was ist an Bord?

Elf Instrumente an Bord des Rosetta-Orbiters und zehn an Bord des Philae-Landers untersuchen die Zusammensetzung des Kometenkerns sowie das Aktivwerden des Kometen auf dem Weg zu seinem sonnennächsten Punkt. Die Fragen, ob sich die Kometenoberfläche tatsächlich in einer Art Urzustand befindet und ob Kometen präbiotische Moleküle und Wasser zur Erde gebracht und somit eine Rolle bei der Entstehung des Lebens gespielt haben könnten, sollen mit Hilfe der Rosetta-Mission beantwortet werden.

© ESA

Rosetta: Sonde und Transporter in einem.

© ESA

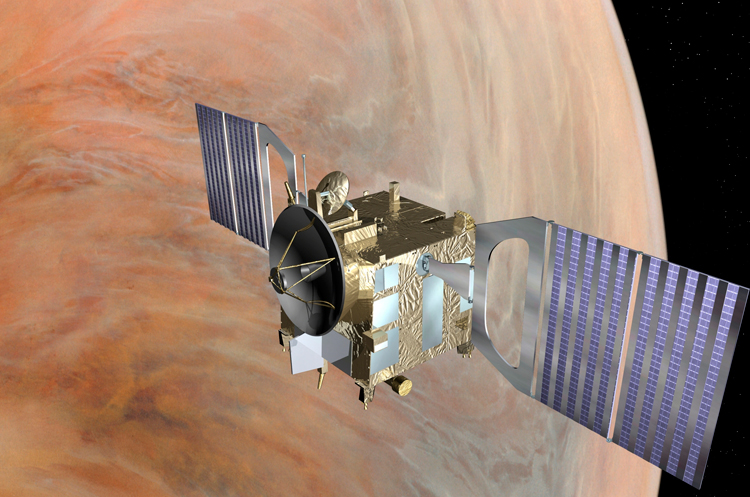

Normalerweise sendet man zur Untersuchung eines Himmelskörpers eine Sonde. Die fliegt am Himmelskörper vorbei oder umkreist ihn und macht dabei – vereinfacht gesagt – Bilder. Rosetta ist ein bisschen anders, denn zusätzlich ist die Sonde noch der Transporter für den Lander Philae. Weil es vom Ziel, dem Kometen nämlich, keine Karten gibt, musste sich in diesem Fall das „Kurierfahrzeug“ selbst erst noch eine Karte mit Bordmitteln erstellen und zur Erde senden. Auch muss Rosetta sich selbst steuern können, denn Befehle von der Erde brauchen 30 Minuten Übermittlungszeit. Außerdem ist Rosetta auch noch der Kommunikationssatellit für Philae. Und das alles zusammen wiegt nur 2.900 Kilogramm – und davon wiederum ist die Hälfte auch noch Treibstoff.

An Bord von Rosetta:

ALICE (Ultraviolett-Spektrometer): Sucht nach Edelgasen. Deren Verteilung sagt etwas über die Umgebungstemperatur während der Entstehung vor 4,5 Milliarden Jahren aus.

OSIRIS (Optical, Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System): Zwei 4-Megapixel-Kameras zum Orientieren, Landeplatz suchen und Fotografieren, insbesondere der Partikelwolke und der Oberfläche des Kometen.

VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer): Für Bilder vom Kometenkern, von denen sich auf die räumliche Verteilung von gefundenen Elementen schließen lässt.

MIRO (Microwave Spectrometer for the Rosetta Orbiter): Für die Messung der Ausgasungsrate von Molekülen aus dem Kometenkern.

ROSINA (Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis): Ein DFMS (Double Focusing Mass Spectrometer) und ein RTOF (Flugzeit-Massenspektrometer), um Ionen und Neutral-Gasteilchen nachweisen zu können.

COSIMA (Cometary Secondary Ion Mass Spectrometer): Zur Untersuchung des Kometenstaubs mit einem Massenspektrometer.

MIDAS (Micro-Imaging Dust Analysis System): Rastersondenmikroskop, kann die Feinstruktur einzelner Staubteilchen abbilden.

RPC (Rosetta Plasma Consortium): Ionen- und Elektronendetektoren plus Magnetometer, um unter anderem die physikalischen Eigenschaften des Kerns zu messen.

CONSERT (Comet Nucleus Sounding Experiment by Radio wave Transmission): Erkundet die Struktur des Kometenkerns mit Radiowellen.

GIADA (Grain Impact Analyser): Untersucht die Koma und bestimmt die Anzahl, Größe und Geschwindigkeit der darin befindlichen Staubkörner.

RSI (Radio Science Investigation): Nutzt das Kommunikationssystem, um das Gravitationsfeld des Kometenkerns zu messen und daraus seine Masse und Massenverteilung zu bestimmen.

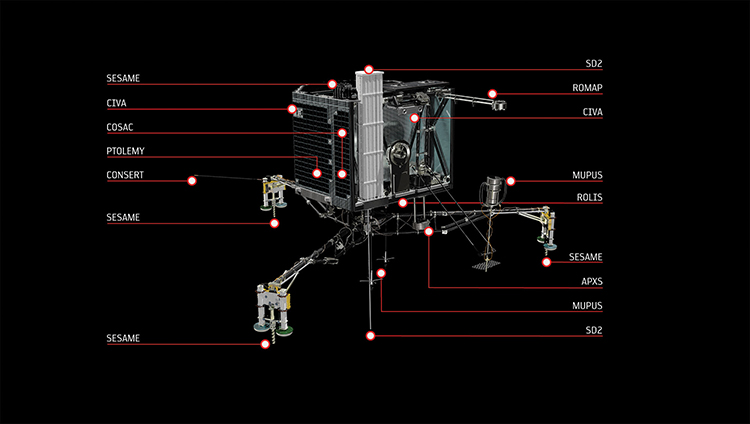

Philae: Das Landegerät und seine 10 Instrumente.

© ESA

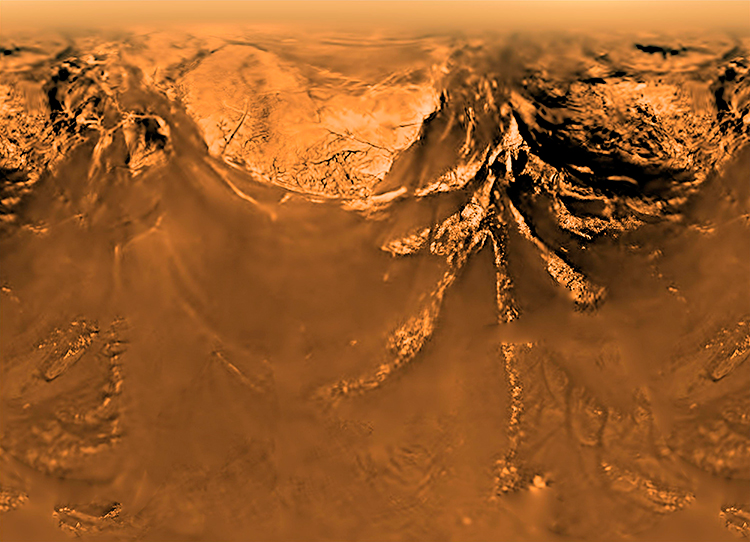

Das Landegerät der Rosetta-Mission mit Namen Philae – ein 100 Kilogramm leichter Hightech-Würfel mit einer Kantenlänge von etwa einem Meter – ist bestückt mit zehn wissenschaftlichen Instrumenten. Seine Hauptaufgabe ist die Vor-Ort-Analyse des Kometenmaterials, des wohl ursprünglichsten und ältesten Materials, das es in unserem Sonnensystem gibt. Insbesondere sollen Element- und Isotopenverteilung, organische Moleküle sowie Minerale und Eise untersucht werden.

Der Lander ist auf nahezu allen Seiten mit Solarzellen verkleidet, die im Mittel etwa acht Watt an elektrischer Energie für die wissenschaftlichen Experimente erzeugen können. Da die verfügbare Sonnenenergie in diesem sonnenfernen Bereich nur etwa ein Zehntel der erdnahen beträgt, ist die erzeugbare Energie auf einem Kometen ein knappes und wertvolles Gut. Wie wertvoll, merkte man bei der Landung in einem schattigen Bereich: Da reicht die Sonneneinstrahlung nicht für den Dauerbetrieb aus, das Nachladen der Akkus dauerte deshalb Monate.

APX (Alpha-Particle-X-Ray-Spectrometer): Spektrometer zur Untersuchung der Elementzusammensetzung der Materie direkt an der Oberfläche des Kometen.

CIVA (Comet Infrared and Visible Analyzer): Panorama-Kamerasystem zur Untersuchung des Landeplatzes und mit Mikroskopen zur Abbildung und Spektroskopie der mit dem Bohrer SD2 gewonnenen Materialproben aus der Kometenoberfläche.

CONSERT (Comet Nucleus Sounding Experiment by Radio wave Transmission): Radiowellen-Sonde zur Tomografie (Durchleuchtung) des Kometenkerns im Zusammenspiel mit dem Orbiter.

COSAC (Cometary Sampling and Composition): Massenspektrometer und Gaschromatograf zur Bestimmung der elementaren, isotopischen und chemischen Zusammensetzung der gefrorenen Komponenten der Kometenoberfläche bis in rund 30 Zentimeter Tiefe (falls vorhanden auch Aminosäuren).

MUPUS (Multi-Purpose Sensors for Surface and Subsurface Science): Messung Oberflächentemperatur, oberflächennahe Temperaturprofile, thermische Leitfähigkeit des Oberflächenmaterials sowie Festigkeit der kometaren Materie. Erkenntnis: -170 Grad Celsius.

PTOLEMY: Massenspektrometer mit vorschaltbarem Gaschromatografen zur Untersuchung der isotopischen Zusammensetzung der Bohrproben.

ROLIS (Rosetta Lander Imaging System): Kamerasysteme mit miniaturisierter CCD-Kamera. Aufnahme von Bildern von der Landestelle auf dem Kometen während des Abstiegs vom Orbiter.

ROMAP (Rosetta Lander Magnetometer and Plasmamonitor): Ermittelt das Magnetfeld des Kometen und seine Plasmaumgebung.

SD2 (Sample, Drill and Distribution): Bohrmechanismus zur Gewinnung von Proben aus bis zu 30 Zentimeter Tiefe. Erkenntnis: 10-20 Zentimeter Staubschicht, darunter sehr, sehr hartes Eis – in Jahrmillionen fest „zusammengebacken“.

SESAME (Surface Electric Sounding and Acoustic Monitoring Experiment): Sensoren zur Messung der akustischen und dielektrischen Eigenschaften des Kometenkerns und seiner oberflächennahen Struktur sowie einen Partikeleinschlag-Monitor. SESAME besteht aus den Instrumenten CASSE, DIM und PP.

CASSE (Cometary Acoustic Surface Sounding Experiment): Untersuchung der Struktur des Materials unter der Kometenoberfläche mittels akustischer Methoden (vergleichbar mit einem Seismometer und einem Echolot).

DIM (Dust Impact Monitor): Registriert die Signale, die durch den Aufprall kometarer Staub- und Eisteilchen auf einem Sensor-Würfel entstehen.

PP (Permittivity Probe): bestimmt den Wassereisgehalt in der kometaren Oberflächenschicht und seine Veränderung mit der Zeit.