Tags

Ein Mensch im All – Tausende auf der Erde

Bemannte Raumfahrt ist nach wie vor komplex. Obwohl die Reisezeiten harmlos sind – ein Flug von der Erde zur ISS dauert nur sechs Stunden –, ist es immer noch keine Routine. Aber die bemannte Raumfahrt ist alternativlos – denn nur der Mensch kann, was der Mensch kann: denken, fühlen, improvisieren und fingerfertig sein. Das macht den Menschen im Weltall zu einem wichtigen Partner von Forschenden auf der Erde. Um einen Menschen ins All zu befördern und ihn dort mit Lebensmitteln und Arbeit zu versorgen, braucht man Hunderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Boden. Direkt in der Raumfahrt und indirekt in allen Abteilungen und Instituten, die für die Raumfahrt forschen – von Ärzten und Ärztinnen über Werkstofftechniker und -technikerinnen bis hin zu Kommunikationsingenieurinnen und -ingenieuren oder den Beschäftigten im Windkanal.

Das Deutsche Zentrum für

Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR):

30-mal in Deutschland

© DLR

Beim DLR zu arbeiten, ist in Deutschland an vielen Orten und in vielen verschiedenen Berufen möglich. Diese Berufe sind so vielseitig wie die Luft- und Raumfahrt selbst.

Forschungsschwerpunkte des DLR sind – neben der Luft- und Raumfahrt – Energie, Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung.

Institute, Test- und Betriebseinrichtungen: Das DLR vereint an 30 Standorten in Deutschland rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon arbeiten allein 1.400 am Hauptstandort Köln und 1.800 am größten Standort, Oberpfaffenhofen. Sie alle sind das DLR. Hier einige Beispiele:

Bodenkontrollstation

Die Kontrollräume des Deutschen Raumfahrtkontrollzentrums (German Space Operations Center, GSOC) befinden sich an den DLR-Standorten Oberpfaffenhofen und Köln. Hier werden Missionen geflogen sowie das Columbus-Labor an der Internationalen Raumstation betrieben.

© ESA

Europäisches Astronautenzentrum

Fit for space: Im Europäischen Astronautenzentrum in Köln trainieren Astronautinnen und Astronauten vor und nach dem Aufenthalt im All: körperliche Leistungsfähigkeit, Außeneinsätze, Bedienen von Modulen. Vor Ort arbeiten rund 100 Medizinerinnen und Mediziner, Psychologinnen und Psychologen, Sportwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler sowie viele mehr.

© ESA

Parabelflug-Flugzeug

Schwerelos. Für 22 Sekunden. 31-mal hintereinander in vier Stunden. Parabelflug. Mit dem Airbus A 310 Zero-G von Novespace, der vom DLR, von der ESA und von CNES genutzt wird, können Experimente in der Schwerelosigkeit angetestet werden, bevor man sie aufwändig ins All schickt. Viele Erkenntnisse lassen sich allerdings bereits in den 22 Sekunden gewinnen.

© Novespace

© ESA

Sojus-Kapsel

Exklusives Fluggerät: drei Sitzplätze, keine Toilette, kein Bordservice. Aber dafür das Monopol bei Tickets zur ISS: die Sojus-Kapsel. Preis für Hin- und Rückflug: 71 Millionen US-Dollar pro Person, allerdings inklusive Training, Landung und Rettung.

© ESA

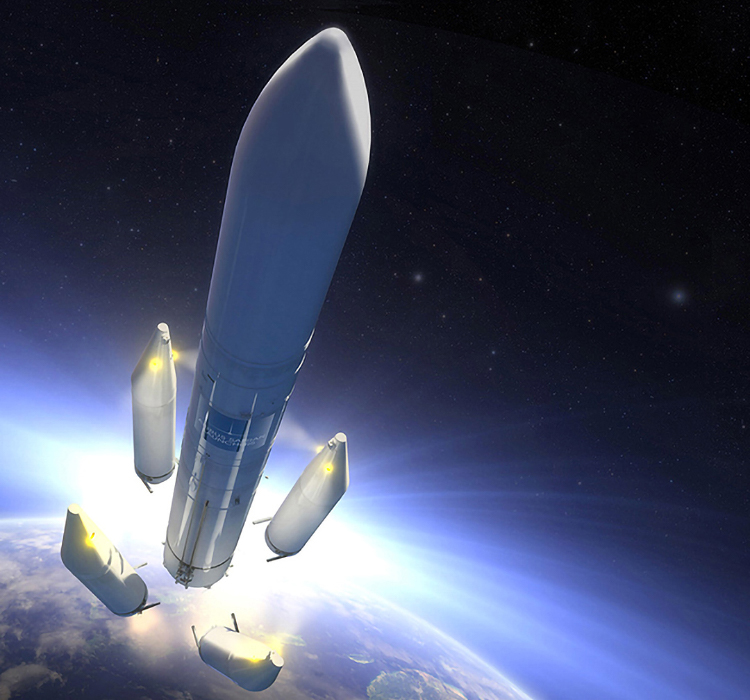

Ariane-Rakete

Die europäischen Trägerraketen heißen Ariane. Das aktuellste Modell ist Ariane 6. Es ist ein Programm der ESA. Die Besonderheit: Die Ariane 6 kann Nutzlasten wie zum Beispiel Satelliten in jede Art von Umlaufbahn bringen – niedriger Orbit, geostationär oder sonnensynchron. Sie kann maximal zwölf Tonnen Nutzlast ins All befördern. Mit neuen Produktionsverfahren (unter anderem 3D-Druck, Laseroberflächenbehandlung) und Produktionsabläufen sollen die Startkosten um rund 40 Prozent gegenüber der Ariane 5 reduziert werden.

© ArianeGroup

ISS

Wie wird man Astronaut?

Mit Neugier, Ausdauer – und ein bisschen Glück.

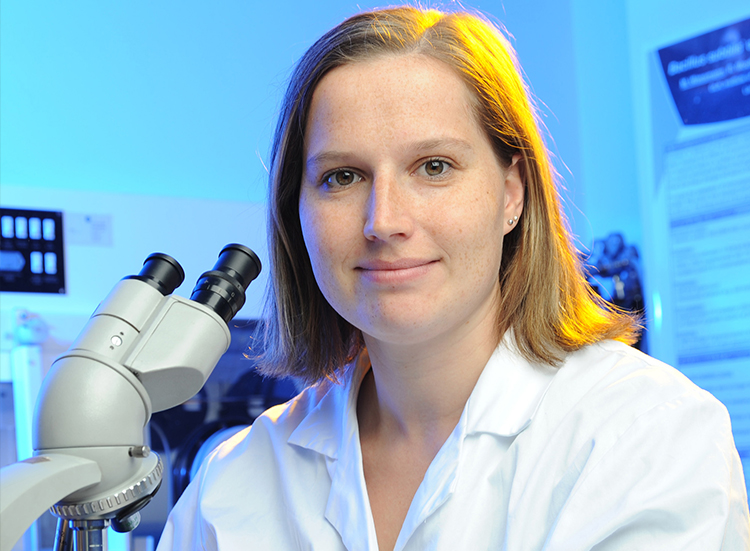

Alexander Gerst, der deutsche ESA-Astronaut, hatte zunächst gar nicht die Raumfahrt als Karriereziel im Blick. Aber er ist Forscher. Geophysiker und Vulkanologe. Ein ausgezeichneter noch dazu, der in Karlsruhe, Hamburg und Wellington (Neuseeland) studiert hat und über ein Diplom, einen Master und einen Doktortitel verfügt. Er wurde aus über 8.000 Bewerberinnen und Bewerbern ausgewählt – und bevor er 2014 zur ISS flog, absolvierte er bereits 2009 die über einjährige Astronauten-Grundausbildung am Europäischen Astronautenzentrum in Köln. 2018 durfte er zum zweiten Mal auf die ISS – einen Teil der Zeit sogar als Kommandant.

© ESA

Warum Astronautinnen und Astronauten heute oft keine Jetpilotinnen oder -piloten sind, sondern meist herausragende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen? Weil im All geforscht wird. Der Mensch im All muss keine Rakete durch Meteoritenschauer bugsieren, aber dafür Dutzende Experimente ausführen, die sich andere Forschende ausgedacht haben.

Matthias Maurer, der nächste deutsche ESA-Astronaut

© ESA

Ingenieur für Materialtechnik, Ingenieur für Materialwissenschaft, Ingenieur für Werkstofftechnik, Master als Wirtschaftsingenieur, und auch noch eine Promotion in Materialwissenschaft, plus zehn Patente, zum Beispiel für Leichtbau. Klingt das nach einem typischen Astronauten? Bei der ESA schon. Matthias Maurer wird der nächste deutsche Astronaut werden, der zur ISS fliegt. Seine Qualifikationen sind ideal: Auf der ISS wird sehr viel zu neuartigen Materialien geforscht.

Was bringt bemannte Raumfahrt?

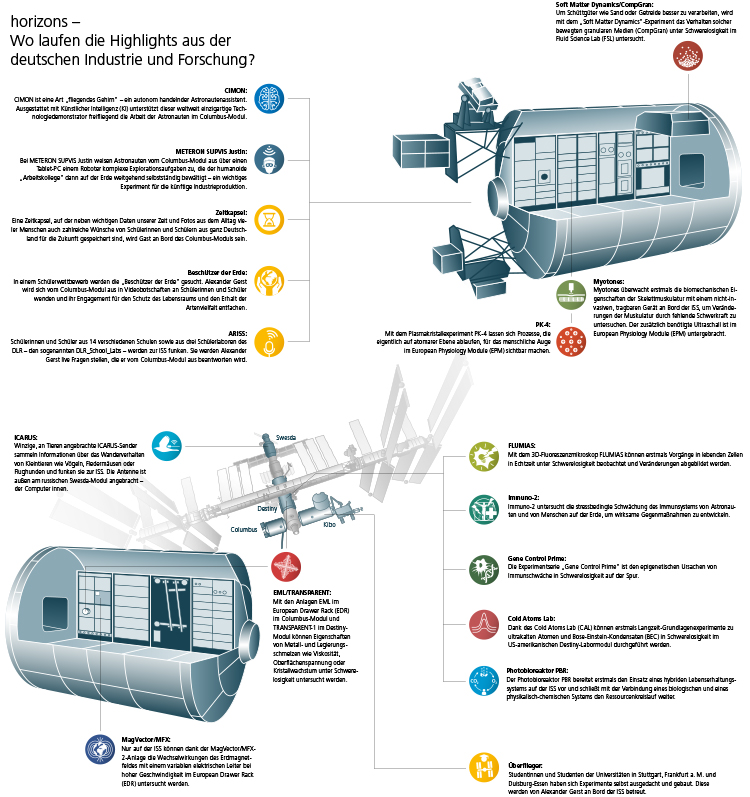

Die Chancen der Mission horizons auf der ISS

Der zweite Einsatz von Alexander Gerst auf der ISS war 2018 die Mission „horizons.“ Teil der Mission waren zahlreiche Experimente mit deutscher Beteiligung – das ist Weltraumspitzenforschung für Deutschland. Forschung in der Schwerelosigkeit? Mit Menschen an Bord einer teuren Raumstation? Warum? Ganz einfach: Die Schwerkraft behindert manchmal die Forschung. Deshalb kann man nur an Bord einer Raumstation Themen erforschen, die man aufgrund der irdischen Gravitation bisher nicht erforschen konnte. Und daraus entstehen dann die technischen Errungenschaften der nahen und fernen Zukunft.

Raumfahrt-Forschung ist (fast) überall

Columbus

Das Columbus-Modul ist der europäische Teil der ISS. Gebaut wurde es von EADS Bremen und einem Konsortium von 41 Unternehmen aus 14 Ländern. Rund 100 Experimente finden darauf statt, zum Beispiel in einem Labor für Mikroorganismen, aber auch ein Metallschmelzofen oder Blutzentrifugen sind an Bord der ISS. All diese Teile müssen entwickelt, erprobt und gebaut werden.

© ESA