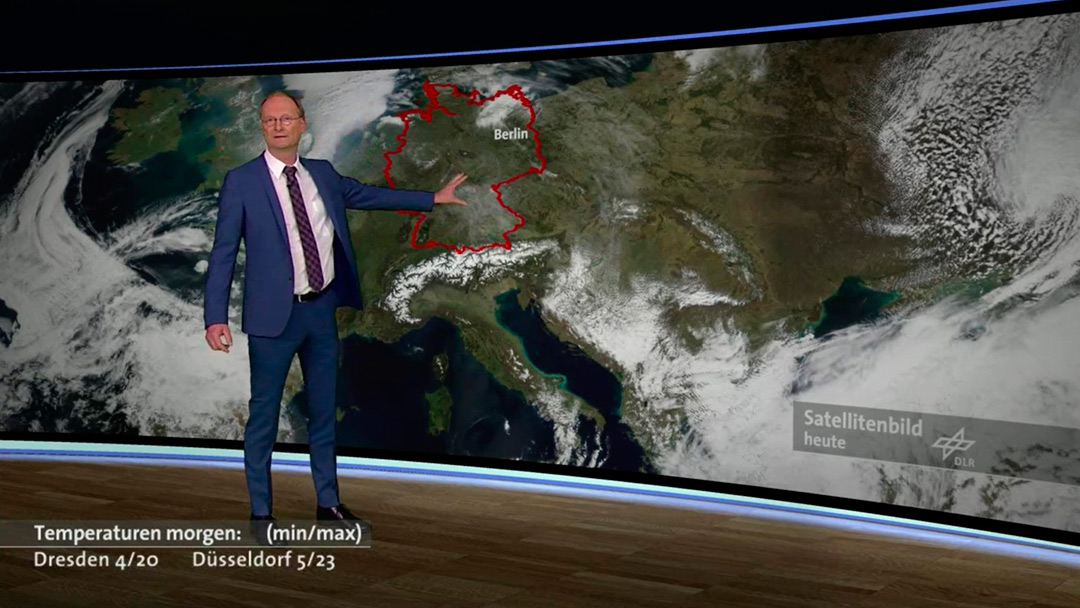

Vom All aus sieht man das

Wetter besser – um es besser

vorhersagen zu können

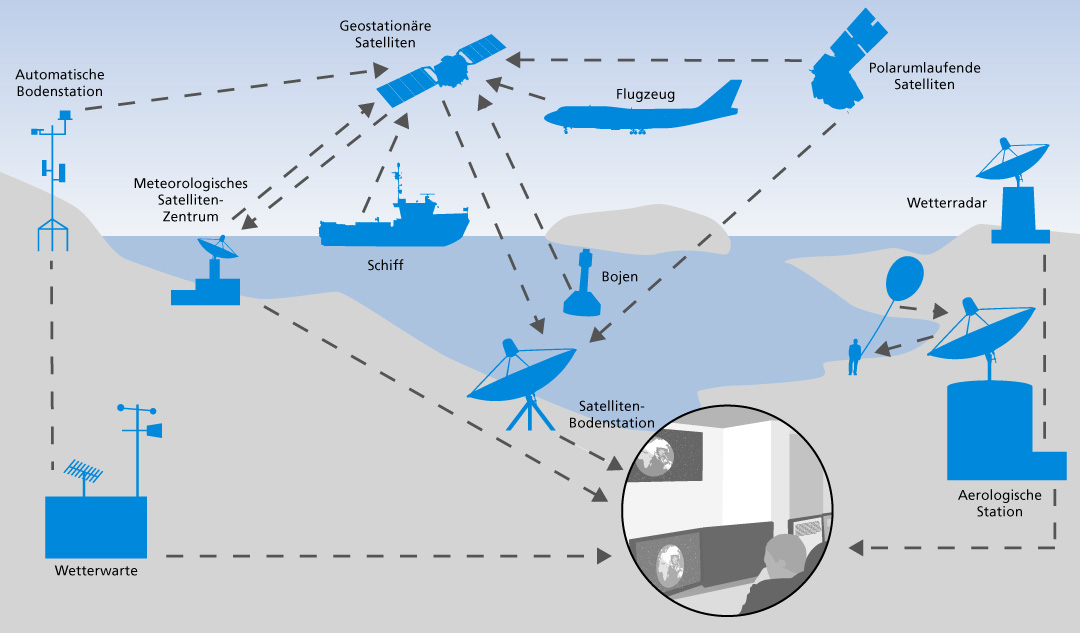

Bevor es Wettersatelliten gab, mussten Meteorologinnen und Meteorologen für Vorhersagen mühsam Daten wie Luftdruck und Temperatur von Wetterstationen vom Boden aus sammeln und auswerten, ab und an ergänzt um die Daten von Wetterballonen. Seitdem es Wettersatelliten gibt, haben sich Wettervorhersagen deutlich verbessert. Meteorologinnen und Meteorologen können die Daten nun leichter erheben und das komplette Wetter in 3D rund um die Erde beobachten, in allen Luftschichten und auch am Boden und über dem Meer. Mit Hilfe von numerischen Modellen und Supercomputern werden daraus heute Wettervorhersagen erstellt.

© Deutscher Wetterdienst

Was sieht ein Wettersatellit?

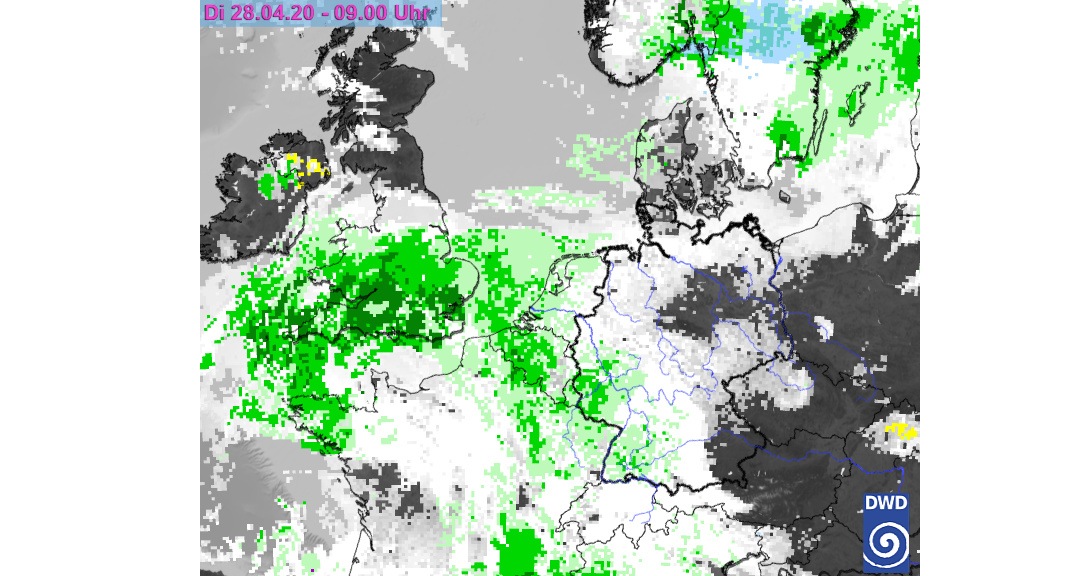

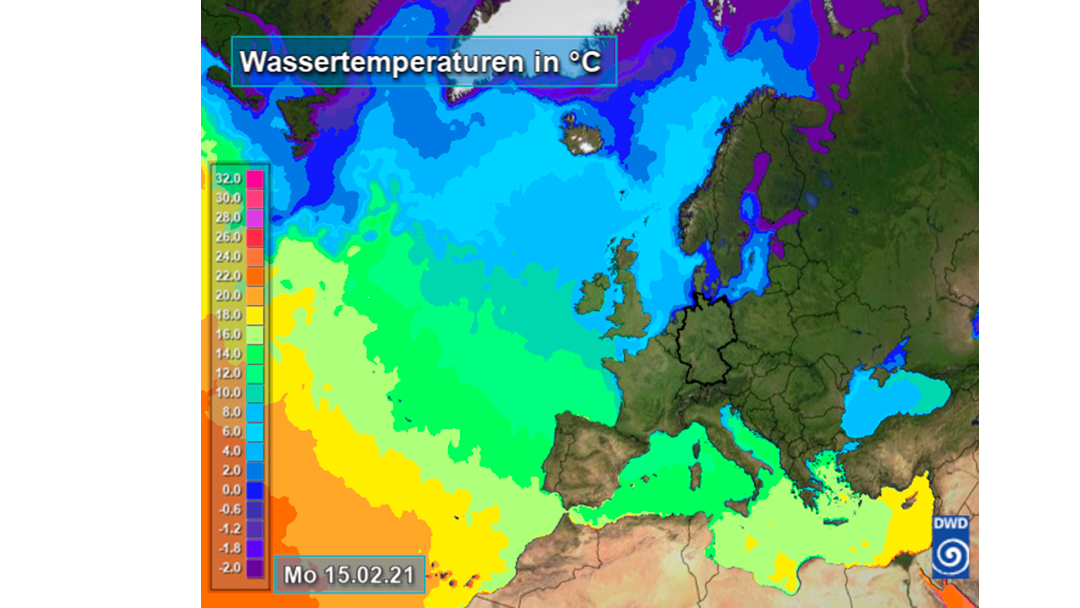

In den 1960er Jahren sahen Wettersatelliten nur Wolken – mit normalen Kameras. Aber bereits seit den 1970er Jahren sehen sie deutlich mehr als das sichtbare Licht (reflektierte Sonnenstrahlung), nämlich zusätzlich Infrarot-Strahlung (Wärme) – Tag und Nacht. Meteorologinnen und Meteorologen kombinieren die Daten, um die Verteilung des Wasserdampfs in der Atmosphäre zu bestimmen, Wolken zu untersuchen oder die Verteilung von Temperaturen zu bestimmen. Zusätzlich sind heute Radarsysteme an Bord der Satelliten, mit denen zum Beispiel Wellen auf Meeren beobachtet werden – daraus lassen sich Windrichtung und -geschwindigkeit errechnen.

© Deutscher Wetterdienst

Meteosat und MetOp: die Wettersatelliten für Europa

Heute deckt ein Netz von Wettersatelliten die gesamte Erde ab. Zwei Satelliten-Typen ergänzen sich dabei: geostationäre und polarumlaufende. Die wichtigsten Wettersatelliten für uns sind die der Meteosat- und der MetOp-Reihe. Die Meteosats – aktuell die zweite Generation – sind geostationär, also wie Fernsehsatelliten von der Erde aus gesehen immer am selben Ort, in 35.786 Kilometer Höhe über dem Äquator beim Golf von Guinea. Deshalb sehen sie immer denselben Ausschnitt: Europa, Afrika und Ostatlantik, in den Polregionen sind sie allerdings fast blind. Mit jeder Generation werden mehr und genauere Wetterdaten erfasst, heute wird die Erdoberfläche mit einer Auflösung von maximal einem Kilometer in zwölf Spektralkanälen erfasst und alle fünf Minuten zur Erde gesendet, ab 2022 erhöht sich die Auflösung auf bis zu 0,5 Kilometer und bis zu 16 Kanäle alle 2,5 Minuten. Eine wichtige Ergänzung sind die polarumlaufenden MetOp-Satelliten, die in nur 820 Kilometer Höhe die Erde umkreisen. Sie scannen innerhalb von Tagen die komplette Erdoberfläche.

Bessere Vorhersagen sind gut für alle

Live: So weht der Wind gerade weltweit

© https://earth.nullschool.net/

Die Vorhersage: fein aufgelöst, oft aktualisiert

Immer früher …

Ab wann kann heute was vorhergesagt werden?

7–10 Tage im Voraus: großräumige Wetterentwicklungen und Trends

5–6 Tage im Voraus: heute zuverlässiger als eine 24-Stunden-Vorhersage 1968

2–4 Tage im Voraus: Vorhersagen und Frühwarninformationen (Deutschland)

12–72 Stunden im Voraus: Vorhersagen und Warnungen (Deutschland, Bundesländer)

12–0 Stunden: Kurzfristvorhersagen, Unwetterwarnungen (Bundesländer, Landkreise)

Immer zuverlässiger …

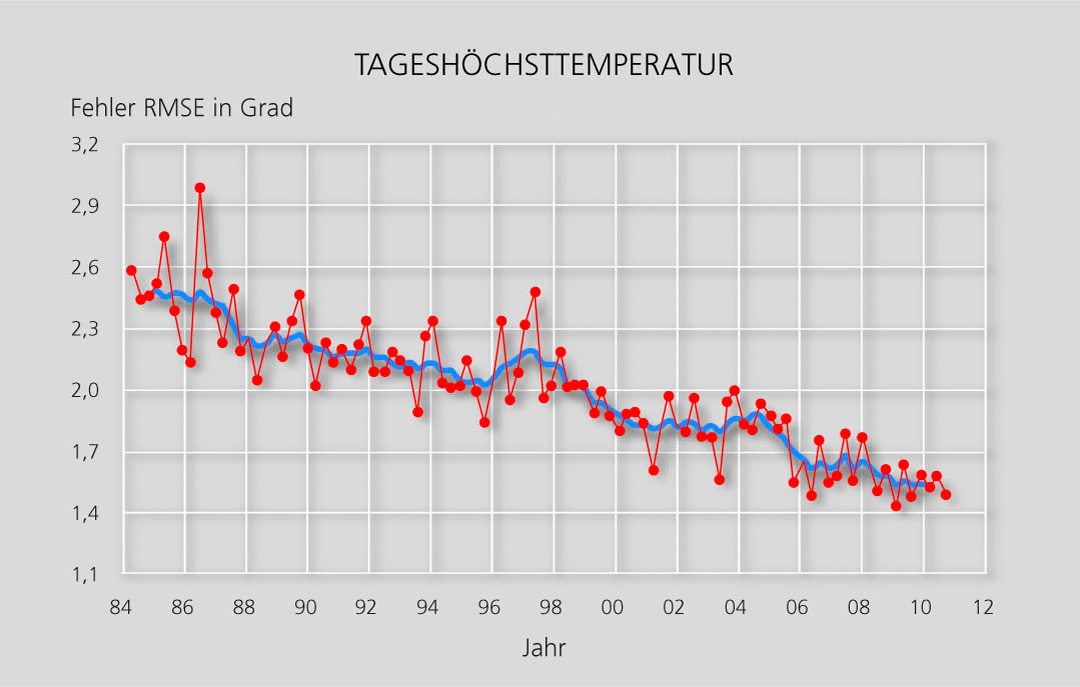

Durch immer weniger Fehler und Abweichungen. Ende 1960 lagen die Vorhersagen für die Höchsttemperatur des nächsten Tages etwa ein- bis zweimal im Monat um 5 Grad daneben. Heute passiert das höchstens ein- bis zweimal pro Jahr. Im Schnitt liegt die Ungenauigkeit heute bei plus/minus 1,5 Grad – und das beantwortet durchaus die Frage, ob wir morgen einen Pullover brauchen oder nicht. Die Vorhersagen sind also seit damals zehnmal zuverlässiger geworden.

© Deutscher Wetterdienst (DWD)

Noch vor etwa 150 Jahren waren Bauernregeln die einzige Quelle für „Wettervorhersagen“. Heute ist die Wettervorhersage eine hochtechnische Wissenschaft. Mess- und Beobachtungsdaten aus aller Welt, vom Boden, von den Meeren, aus der Luft und von Wettersatelliten laufen in große Rechenzentren, wo Supercomputer mit der Leistungsfähigkeit von 30.000 PCs und mehr das Wetter der nächsten Tage für jeden Punkt der Erde berechnen.

Global, regional, lokal

Für Wettervorhersagen nutzt man sogenannte Modelle. Sie simulieren die Atmosphäre der Erde und alle Veränderungen darin. Die beim Deutschen Wetterdienst (DWD) verwendeten Modelle heißen ICON und COSMO. Dabei umspannt ein feinmaschiges, virtuelles Gitternetz von etwa 13 Kilometer Maschenweite die Erde, vom Boden bis in 75 Kilometer Höhe. Für alle 265 Millionen Gitternetzpunkte weltweit werden dann jeweils alle Wetterparameter berechnet – bis zu sieben oder zehn Tage im Voraus. Dafür benötigt der DWD-Supercomputer nur eine Stunde.

Lokal noch feiner

Für Deutschland-Vorhersagen ist das Gitternetz des Modells nochmals feiner. Hier beträgt die Maschenweite derzeit nur 2,8 Kilometer. Mit der Ensemble-Technik, bei der 20 und mehr leicht veränderte Modellvarianten parallel gerechnet werden, sind zudem verbesserte, detailreiche Vorhersagen der nächsten 27 Stunden möglich. Sie werden achtmal am Tag gerechnet und sind eine der Grundlagen der Wetter- und Unwetterwarnungen des DWD.

Die europäischen Wettersatelliten – geostationär und polarumlaufend

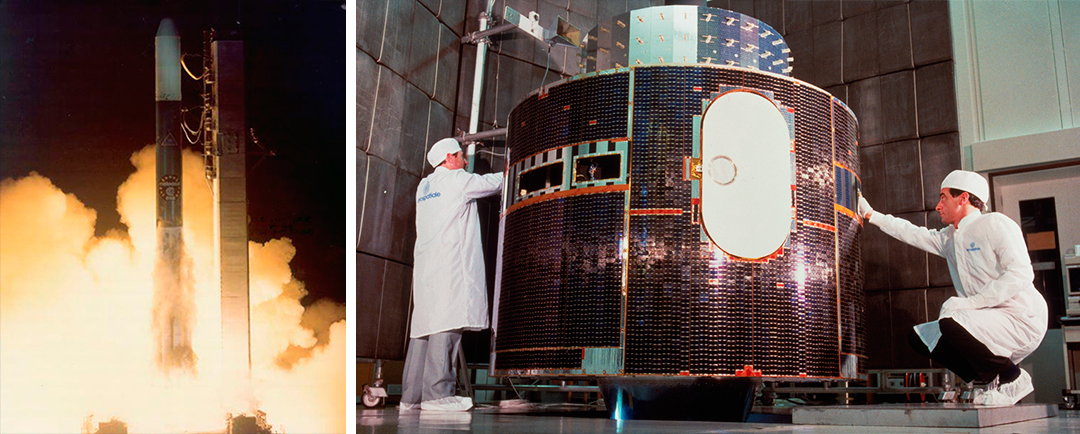

Die erste Generation Meteosat

Die geostationären Satelliten Meteosat-1 bis -7 (im All seit 1977) lieferten jede halbe Stunde Bilder, in einer Auflösung von 6,25 Megapixeln im sichtbaren Bereich. Eine Fläche von 2,5 x 2,5 Kilometern wird als 1 Pixel abgebildet. Der letzte dieser Satelliten wurde 2017, nach 20 Dienstjahren, außer Betrieb genommen.

Um ein scharfes Foto aus rund 36.000 Kilometer Entfernung aufzunehmen, bräuchte man ein Stativ. Geht im All aber nicht. Deshalb funktioniert die Bildstabilisierung anders: Die Satelliten sehen aus wie eine Trommel und drehen sich 100-mal pro Minute um die eigene Achse, wie ein Kreisel. Bei jeder Umdrehung wird ein neuer Streifen der Erde aufgenommen.

Im Gegensatz zu einer Digitalkamera wird das Bild aber nicht auf einmal mit einem Chip durch ein Objektiv aufgenommen, sondern mit einem Radiometer Zeile für Zeile erfasst, durch ein Teleskop mit 3,65 Meter Brennweite.

© NASA

Die zweite, aktuelle Generation (Meteosat Second Generation)

Die Meteosat-8 bis -11, die heute in Betrieb sind, senden doppelt so oft, mit 20-mal mehr Details. Aktuell wird alle 15 Minuten ein komplettes Bild gesendet, besser gesagt: Daten, die einer Auflösung von 124 Megapixeln entsprechen – ein Pixel entspricht 1 km² bis 9 km² x 1 km, da kann man vom All aus eine Gewitterzelle erkennen. Das Bild besteht sogar aus zwölf Bildern, denn der Satellit nimmt zwölf Spektralkanäle separat auf, in der ersten Generation waren es nur drei. Zur Erde gefunkt wird mit 3 Mbit/s.

Ein Ersatz-Satellit ist auch im Orbit, der schickt alle fünf Minuten ein Bild – aber nur von einem kleineren Ausschnitt von Europa (unser Breitengrad). Zum Verfolgen von Gewittern ist das sehr hilfreich.

© Eumetsat

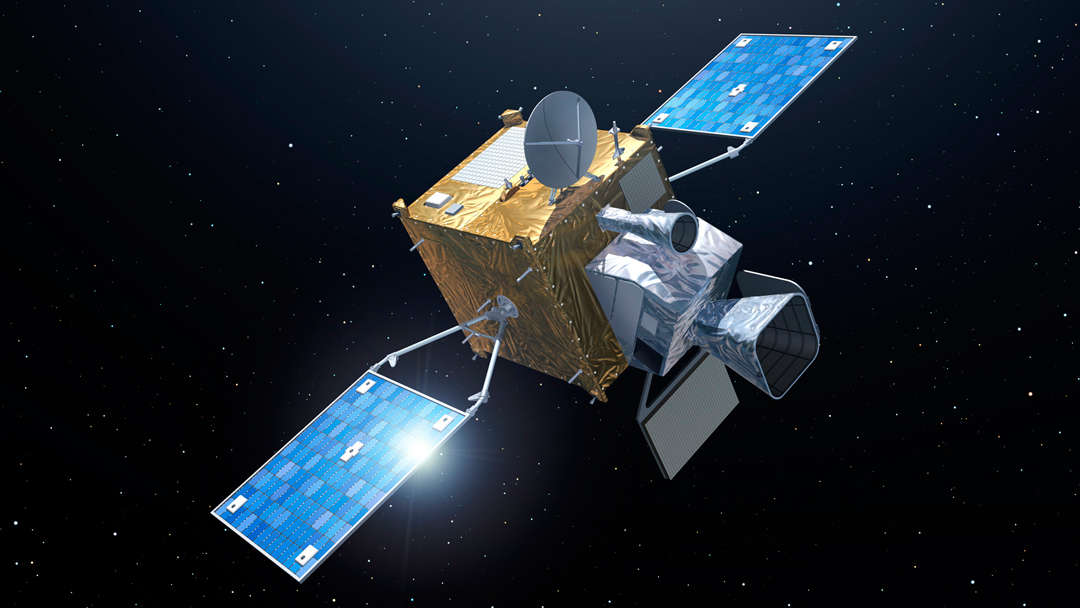

Die dritte Meteosat-Generation (Meteosat Third Generation)

Statt tonnenförmig werden die zukünftigen Satelliten kastenförmig sein – die Bildstabilisierung erfolgt dann über ein eingebautes 3-Achsen-System. Der Vorteil: Die Sensoren sind immer zur Erde ausgerichtet, sodass zahlreiche neue Messungen möglich werden. Das wird einen enormen Fortschritt für die Wettervorhersagen und Warnungen bringen:

- Erstmals wird ein geostationärer Satellit erfassen können, wie sich Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit und Feuchte über die Schichten der Atmosphäre verteilen.

- Ein Blitzsensor kann Gewitter erkennen, und ein weiteres Instrument detektiert atmosphärische Spurenstoffe.

- Die Auflösung soll viermal besser werden: 496 Megapixel, also 1 Pixel für 500 Meter x 500 Meter.

- Zur Erde gefunkt wird mit 60 Mbit/s – 20 x schneller.

Voraussichtlich ab 2022 werden diese Satelliten (mit mindestens 15 Jahren Lebensdauer) dann alle zehn Minuten Gesamtbilder schicken, die Teilansicht sogar alle zweieinhalb Minuten – und das in 16 Frequenzbereichen (statt bisher 12).

© ESA–P. Carril

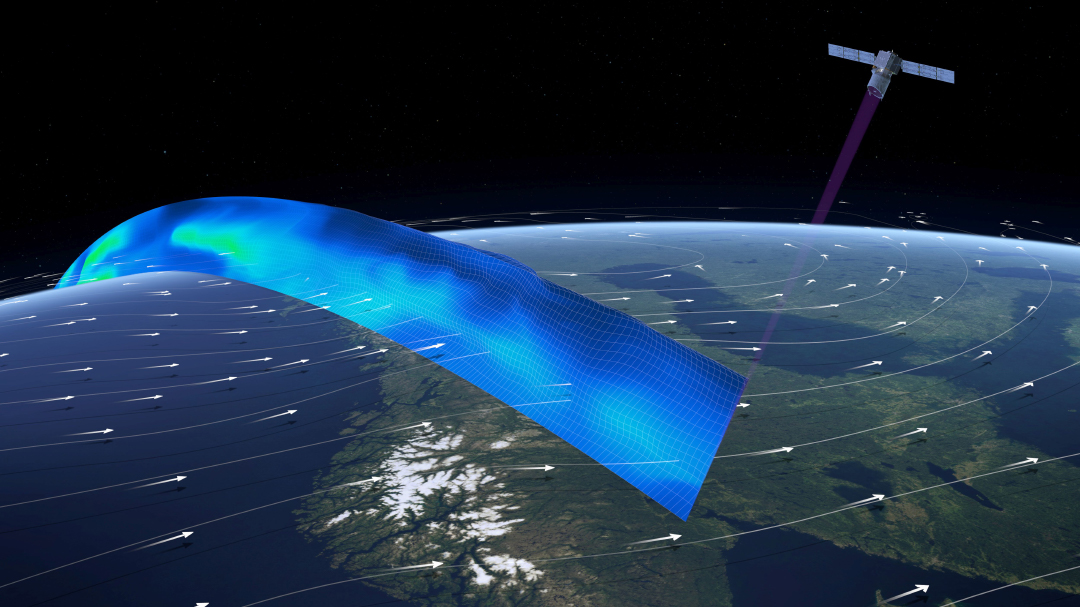

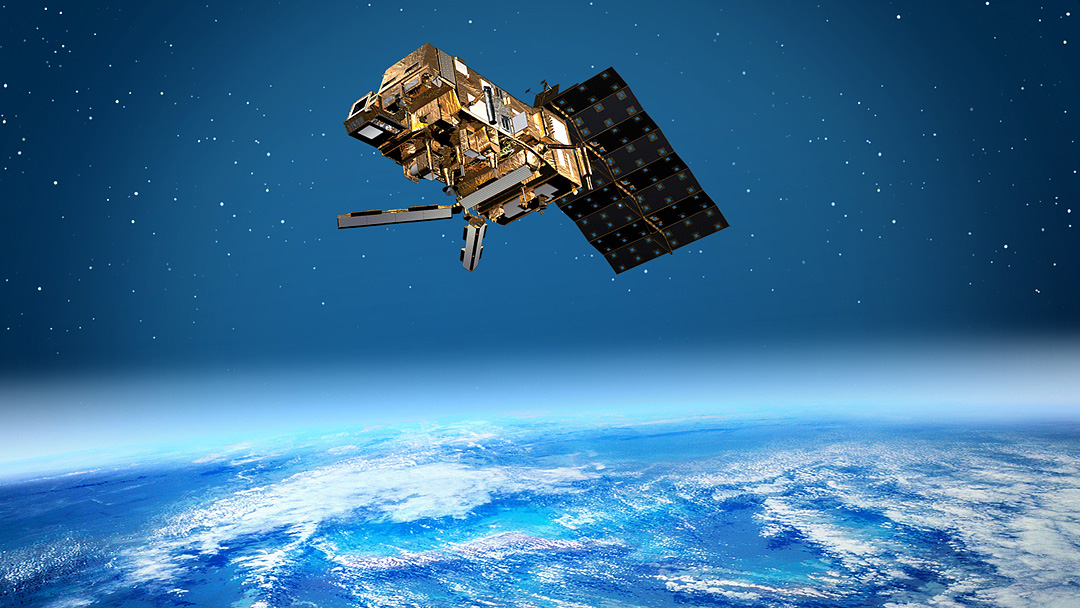

Genauere Wettervorhersagen mit MetOp (Meteorological Operational Satellite)

Am Dienstag schon zuverlässig das Wochenendwetter vorhersagen? Seit 2006 ist das möglich. Drei MetOp-Satelliten (die zweite Generation folgt 2023) ergänzen die Meteosats und liefern wichtige Daten für die numerische Wettervorhersage, mit denen einerseits das morgige Wetter exakter vorhergesagt werden kann, andererseits aber auch Modelle für mittelfristige Wettervorhersagen und die langfristige Klima- und Umweltforschung erstellt werden. Sie sind extrem wichtig – ein Viertel der Daten, die Meteorologinnen und Meteorologen in Europa nutzen, wird durch sie gewonnen. Sie umfliegen die Erde in einer polaren Umlaufbahn und „scannen“ die Erde innerhalb eines Tages nahezu komplett – aus rund 800 Kilometer Entfernung statt 35.800 Kilometern wie die Meteosats. Jede Weltregion kann einmal am Tag für circa 15 Minuten genau beobachtet werden. Die USA betreiben Satelliten mit teils gleichen Eigenschaften. Die Daten werden geteilt, denn mehr Daten verbessern die Wettervorhersage erheblich. Weltweit.

© ESA

Bild links: © NASA, Bild rechts: © ESA

Die Geschichte der Wettersatelliten

- 1960: Erste Fernsehkamera auf dem Satelliten Tiros in der Erdumlaufbahn

- 1961: Erstmals Empfang von Satellitenbildern beim Deutschen Wetterdienst und damit weltweite lückenlose Beobachtung der Wolkenbedeckung

- 1977: Der erste europäische Wettersatellit der Meteosat-Reihe wird von der ESA in eine Umlaufbahn um die Erde gebracht

- 1989: Meteosat-4 startet

- 2002: Die zweite Generation startet mit Meteosat-8. Zum ersten Mal stehen nun zwölf Kanäle für die Wetterbeobachtung zur Verfügung

- 2005: Meteosat-5 kann nun Daten des neuen Tsunami-Warnsystems empfangen und an die Bodenstation weiterleiten

- 2005: Meteosat-9 wird gestartet

- 2006: Der Start von MetOp-A – der Satellit beobachtet mit 13 Instrumenten das Wettergeschehen aus 820 Kilometer Höhe

- 2012: Start von MetOp-B

- 2015: Der vierte und letzte Satellit der zweiten Meteosat-Generation wird vom Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana ins All gebracht

- 2018: Start von MetOp-C

- 2022: Start für die dritte Meteosat-Generation

- 2023: Start für die zweite MetOp-Generation