Katastrophenschutz

aus dem All

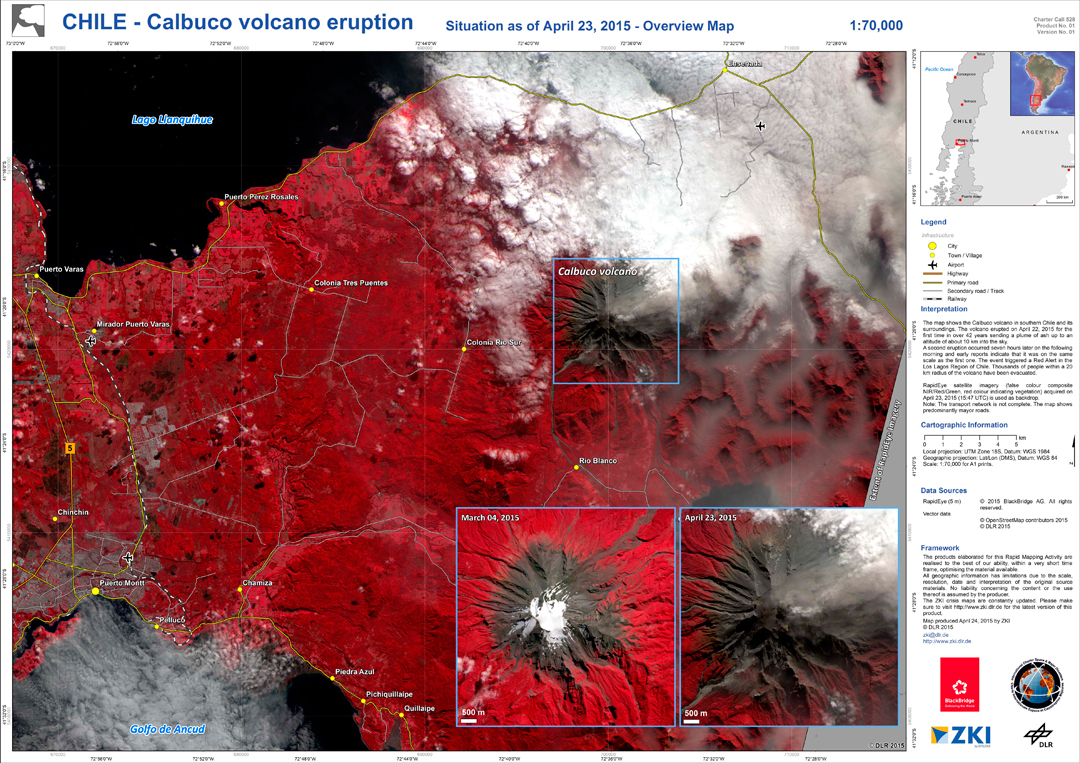

Geht ein Vulkan in die Luft, bleiben Flugzeuge am Boden. Wirbelstürme, Überschwemmungen und Erdbeben verwüsten riesige Landgebiete. Waldbrände und Erdrutsche zerstören Siedlungen. Naturkatastrophen lassen sich nicht verhindern, aber immer besser beobachten und teilweise auch vorhersagen – mit Hilfe von Satellitendaten.

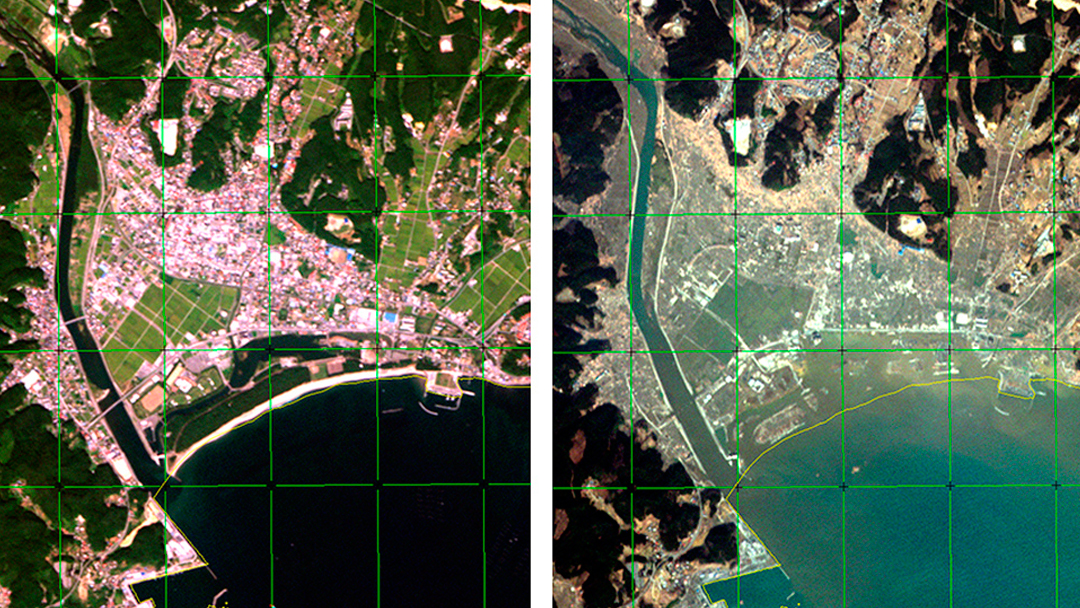

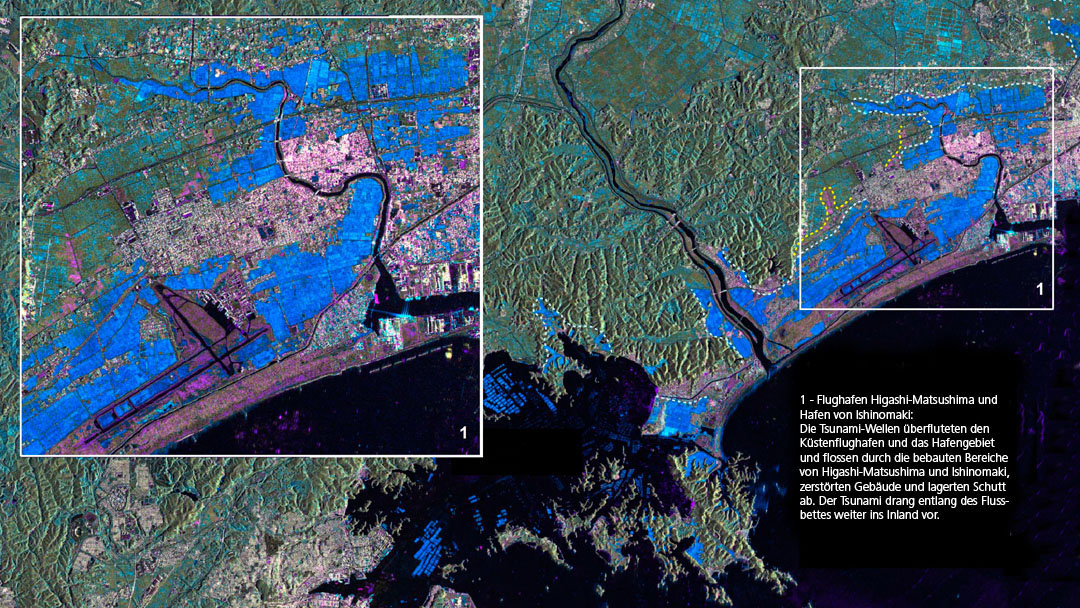

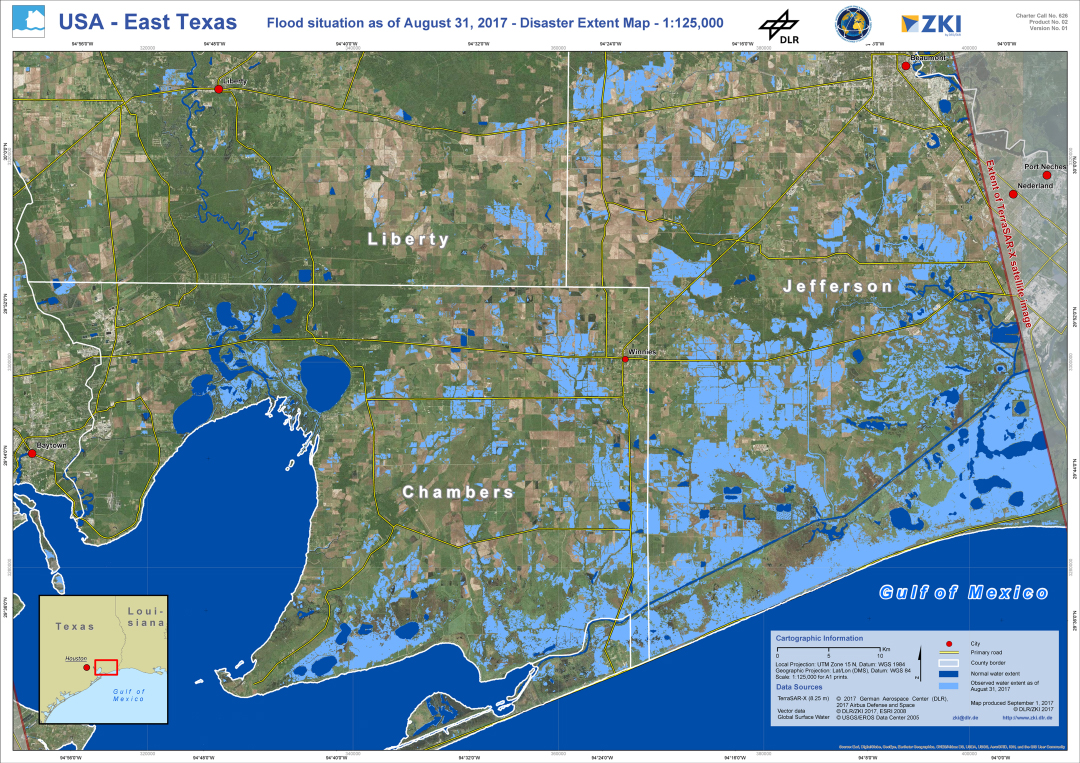

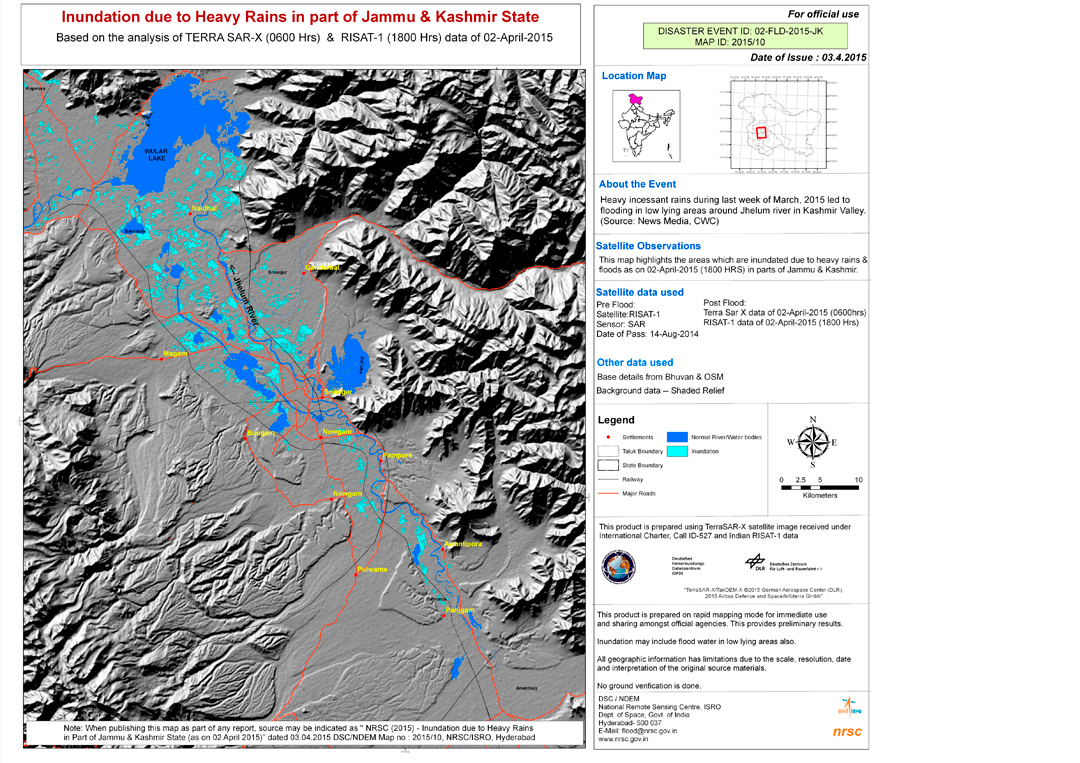

Wettersatelliten wie die europäischen Meteosats, Radarsatelliten wie die deutschen TerraSAR-X und TanDEM-X oder der europäische Sentinel-1 und optische Satelliten wie Sentinel-2 scannen die Erde rund um die Uhr. Meteorologinnen und Meteorologen sowie Katastrophenschützerinnen und Katastrophenschützer werten die Daten aus. Veränderungen an der Erdoberfläche weisen unter Umständen auf bevorstehendes Unheil hin. Vorher-nachher-Vergleiche verdeutlichen sehr kurzfristig das Ausmaß von Zerstörungen. Das wiederum ist die Grundlage für möglichst effiziente Hilfe.

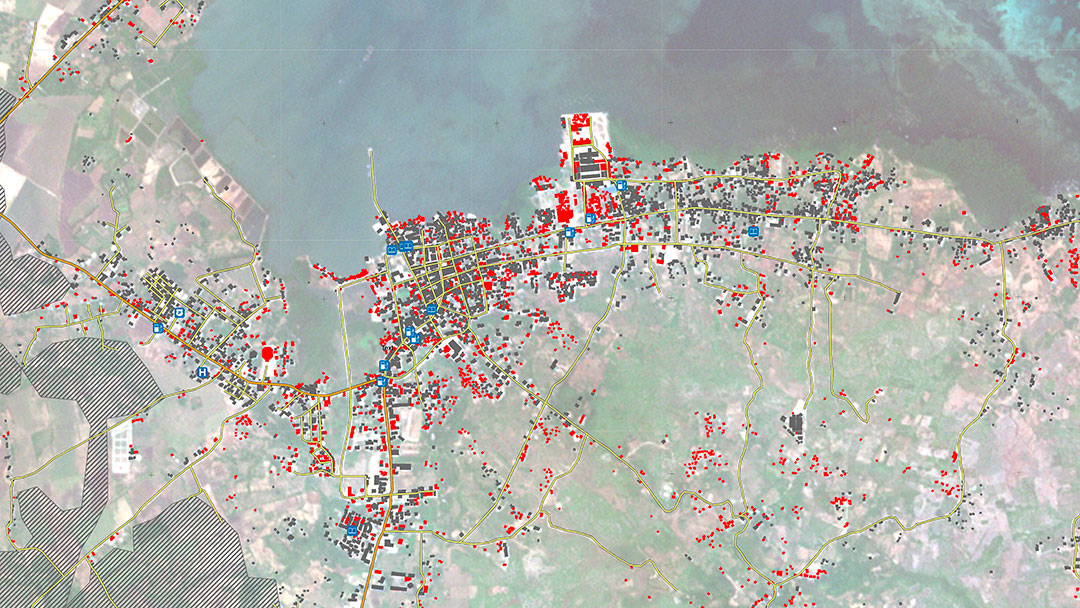

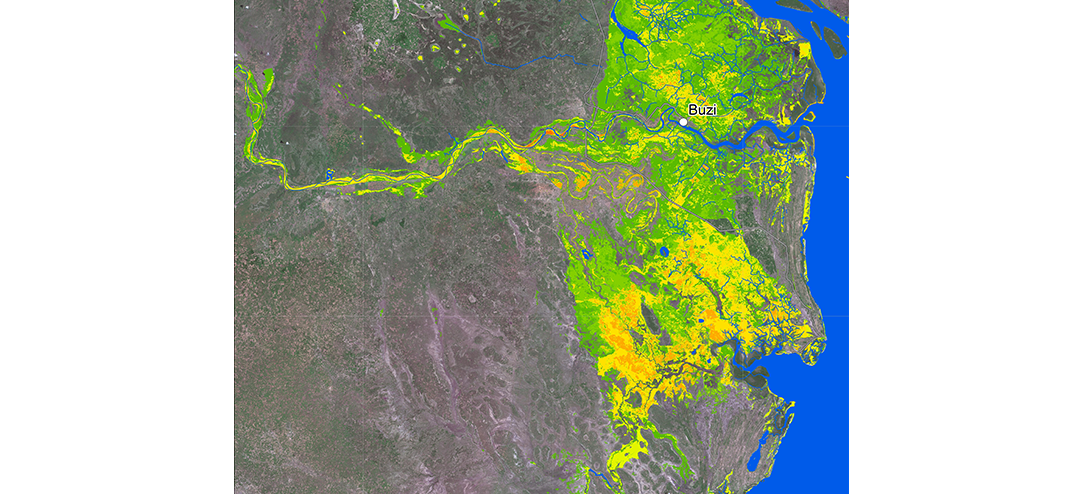

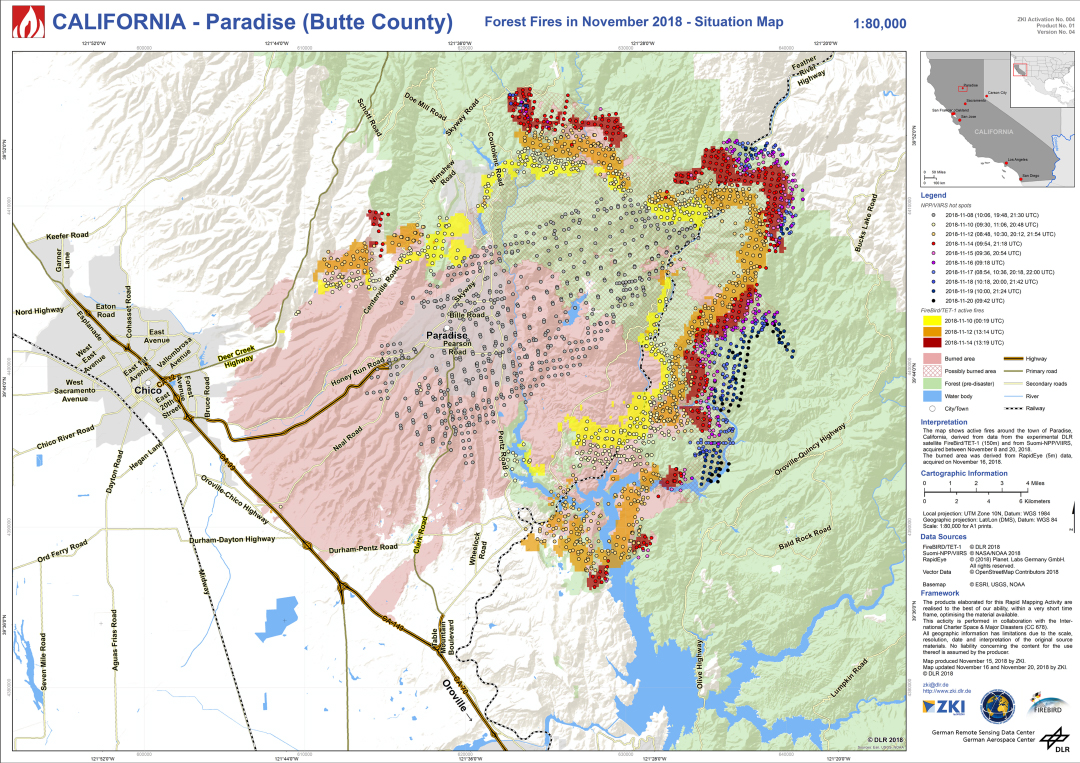

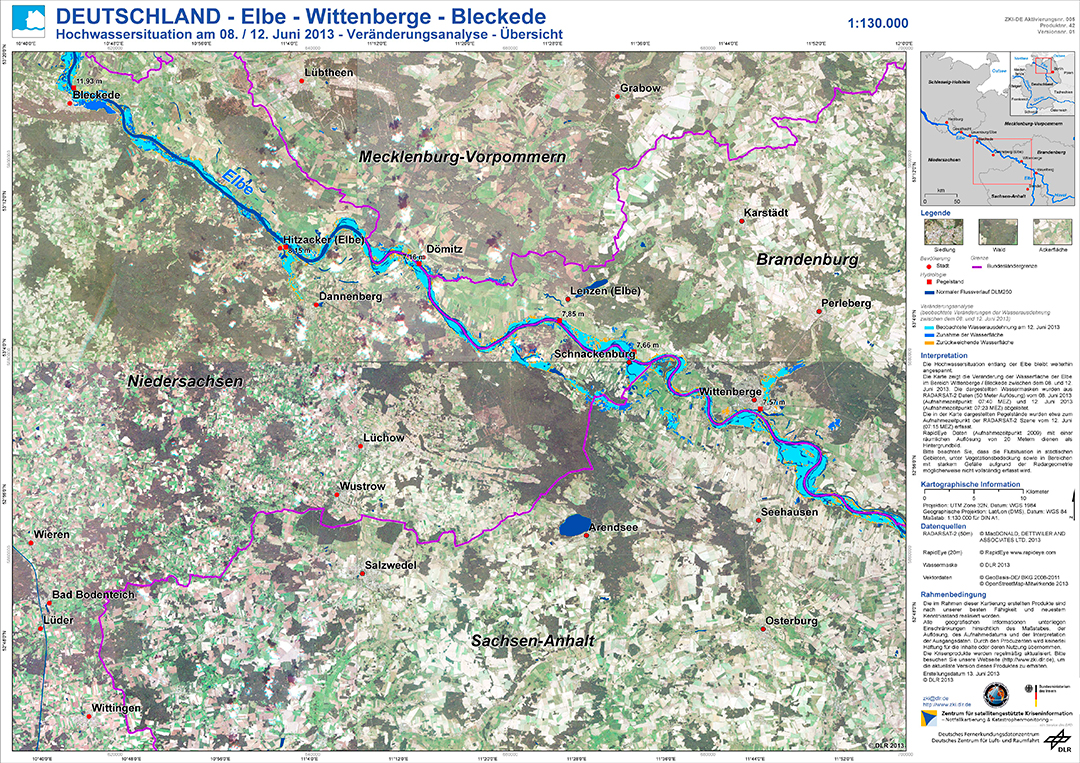

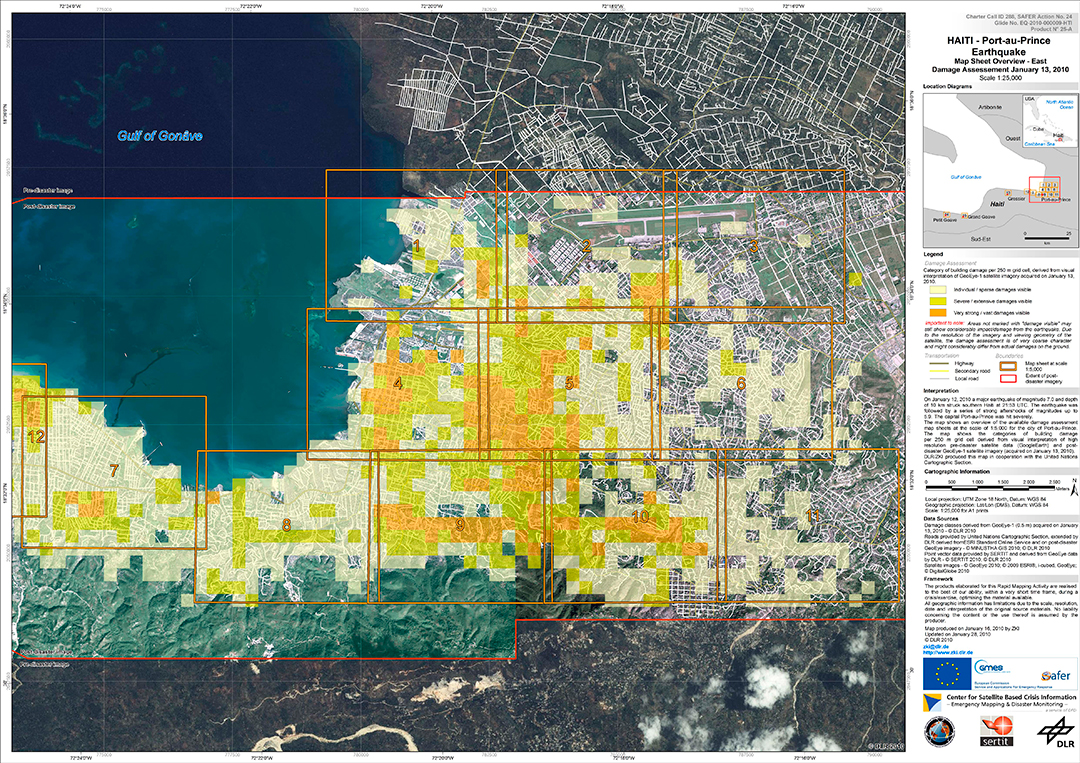

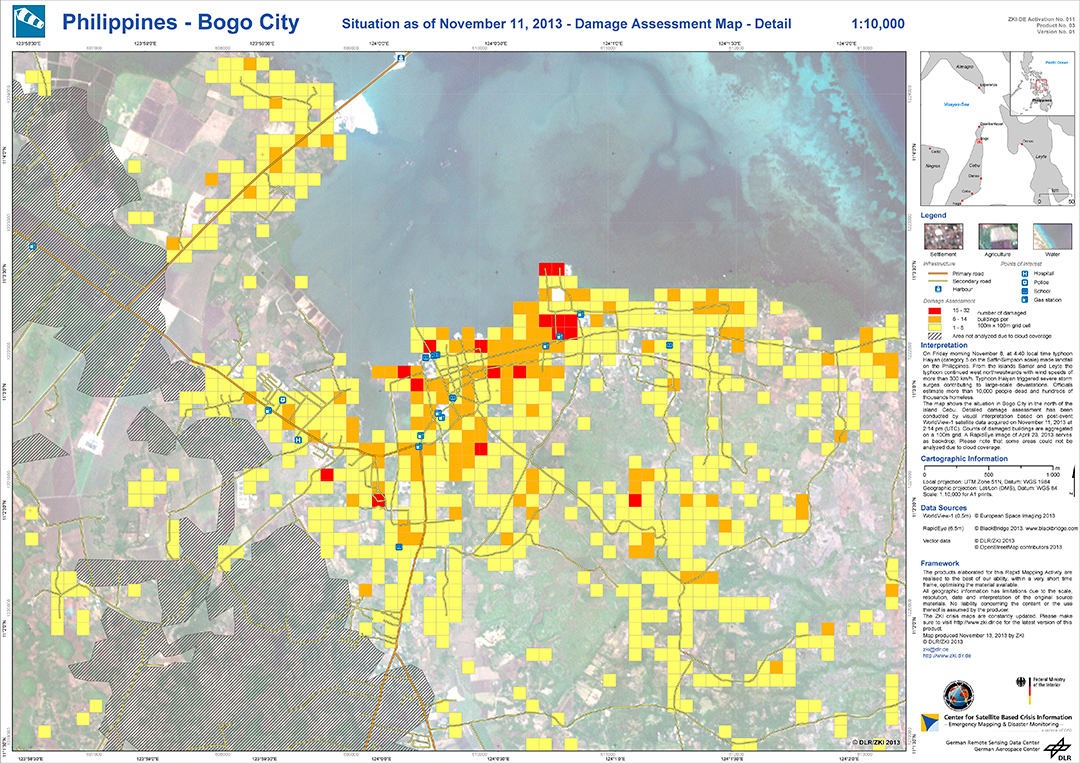

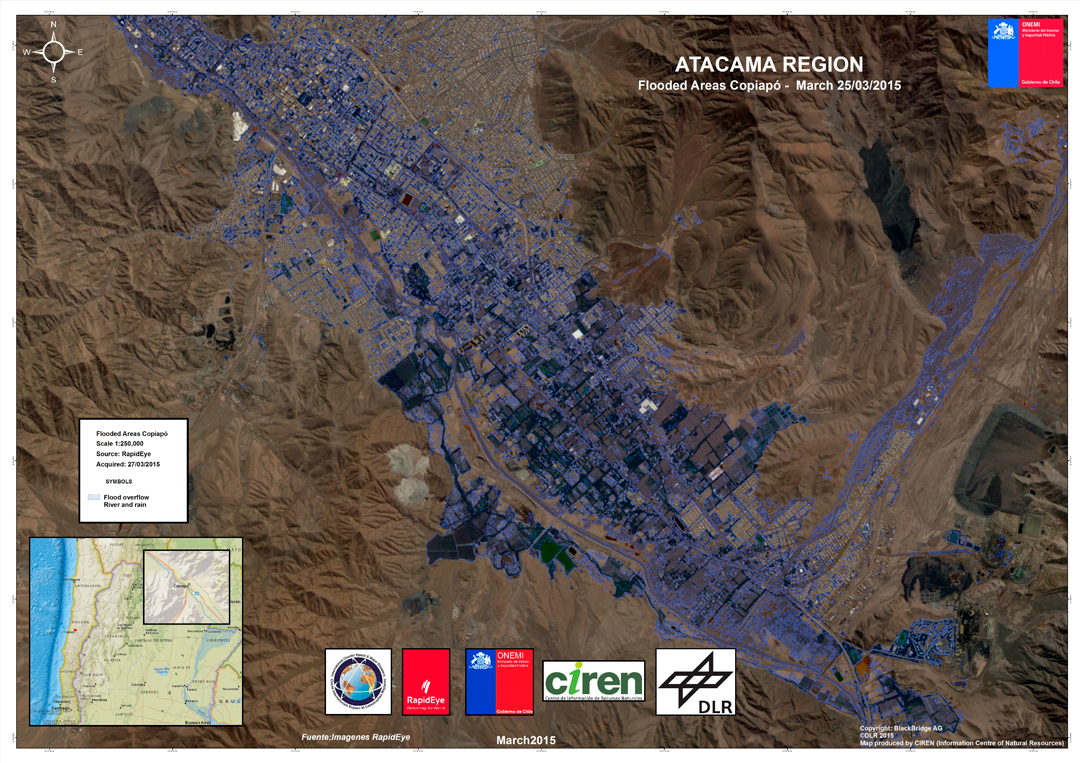

Lagekarten von Katastrophengebieten werden zum Beispiel vom DLR-Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation, vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) oder vom europäischen Copernicus Emergency Management Service erstellt. Genutzt werden sie in der ganzen Welt.

Katastrophenwarnung für die Hosentasche

Die Warn-App NINA des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe schlägt Alarm, wenn in der eigenen Umgebung eine Katastrophe oder ein Unwetter droht – als paralleles Warnsystem zu Sirenen und Radio. NINA ist an MoWaS angeschlossen, das modulare Warnsystem. Die Warnmeldung wird von der auslösenden Leitstelle stromausfall- und katastrophensicher per Satellit übertragen (und zusätzlich per Kabel) und gelangt so in die Warnsysteme, wie beispielsweise NINA.

© BBK

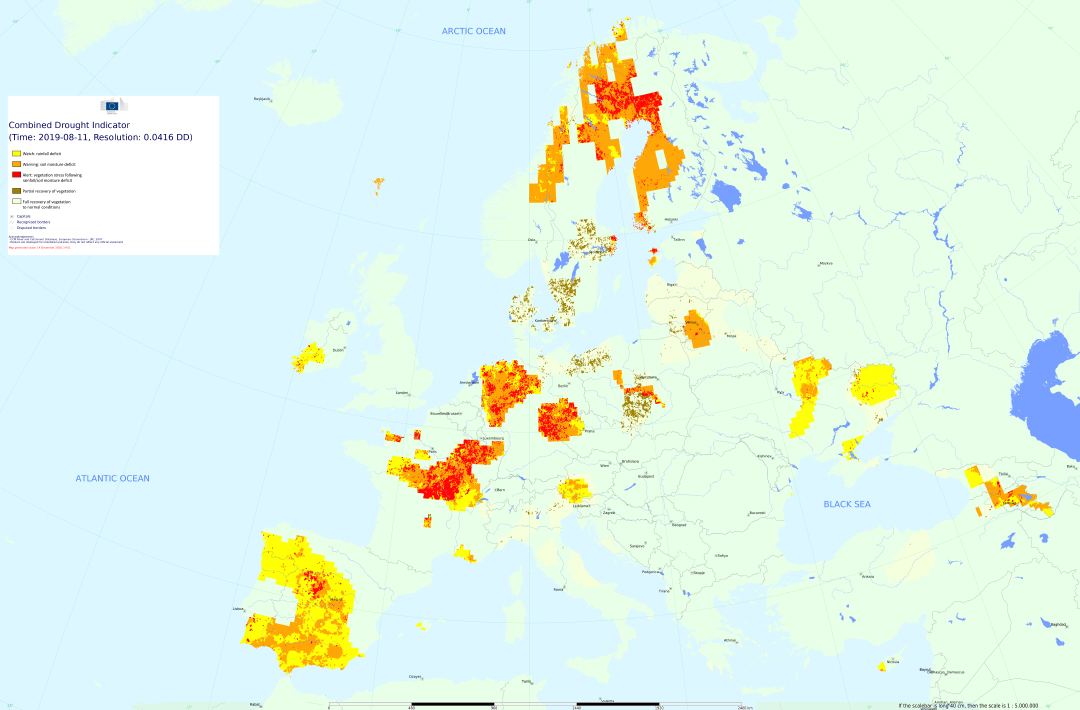

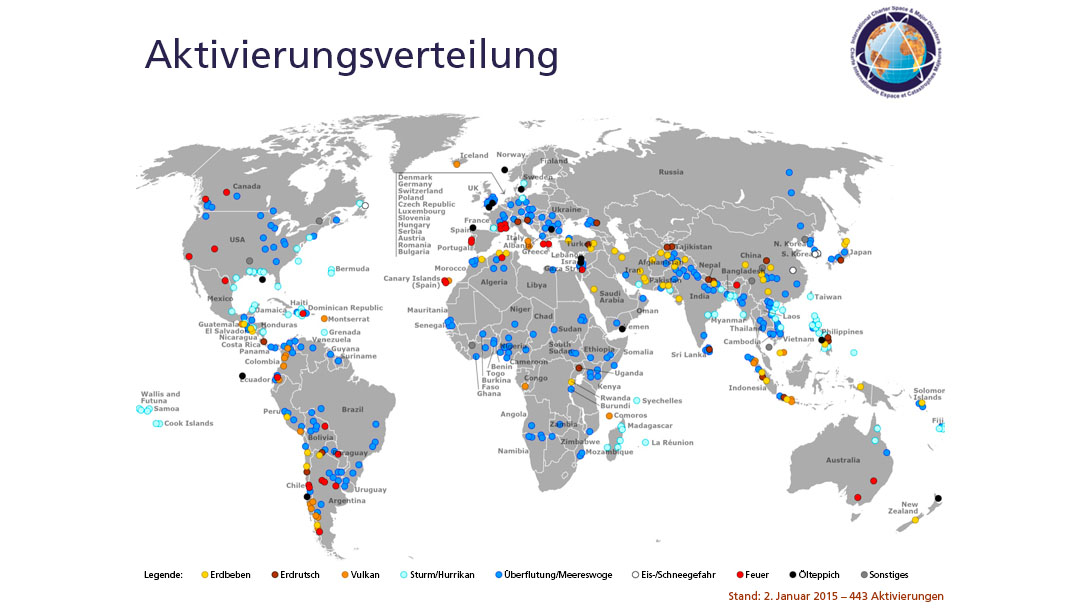

Der europäische Copernicus Emergency Management Service (EMS)

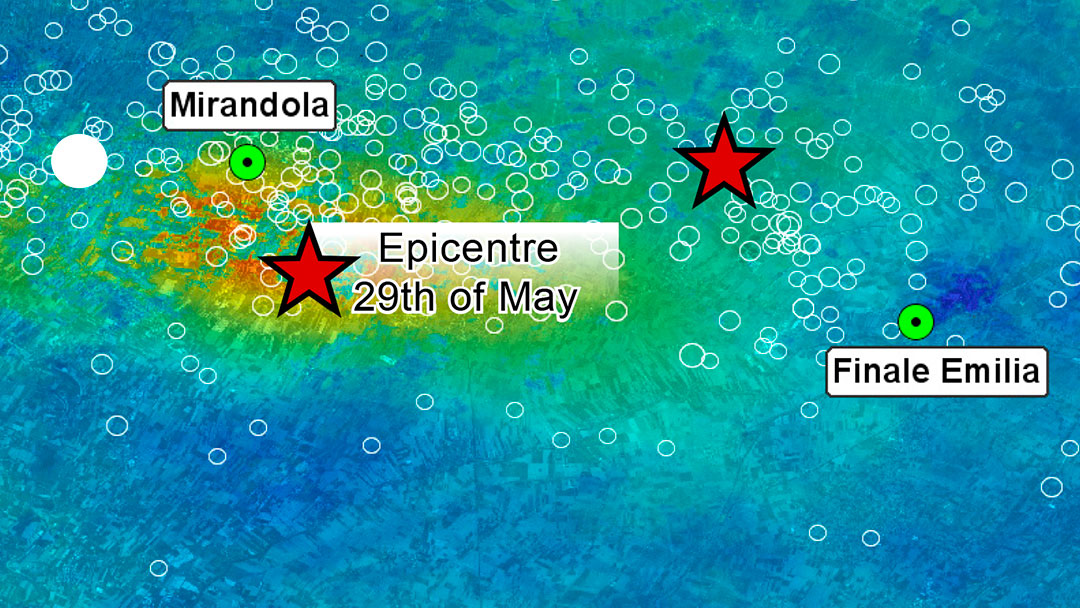

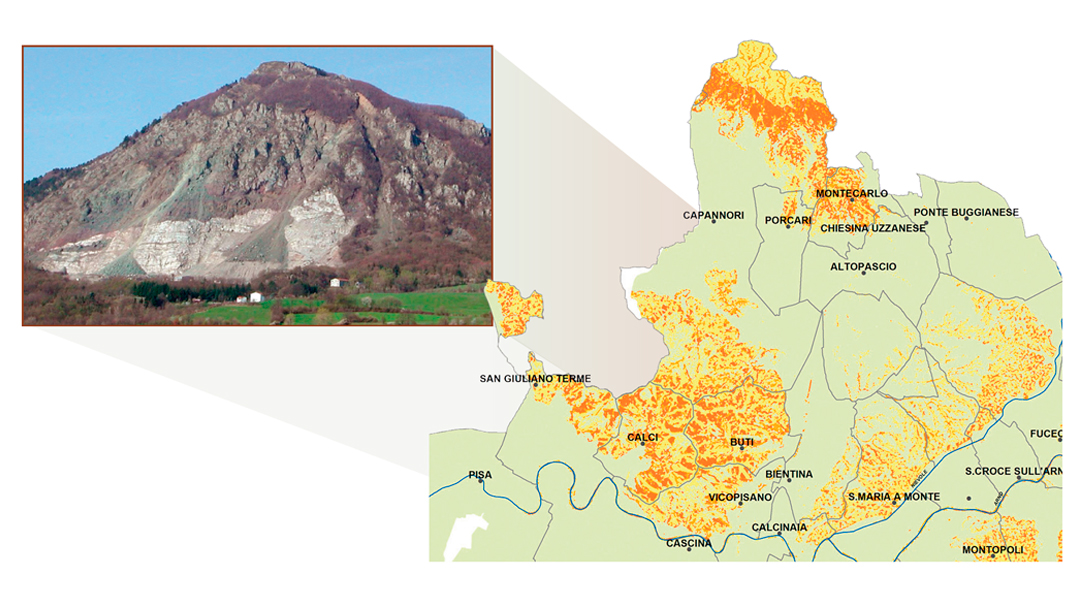

Flutkatastrophen, Stürme, Wald- und Buschbrände, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Erdrutsche, Tsunamis oder von Menschen verursachte Katastrophen (Chemieunglück, Reaktorkatastrophe, Ölpest, Kriege und Flüchtlingselend) bedrohen vielerorts Mensch und Natur. Wer in einer gefährdeten Region lebt, verliert bei einer Katastrophe oft all sein Hab und Gut.

Der EMS stellt im Katastrophenfall seit April 2012 gebündelt Lageinformationen bereit. Sie sind die Basis dafür, dass Hilfskräfte noch schlimmere Folgen verhindern können. Je nach Ort und Situation werden aktuelle Schadenskartierungen schon wenige Stunden nach Anfrage an Hilfskräfte übermittelt oder sind für diese online abrufbar.

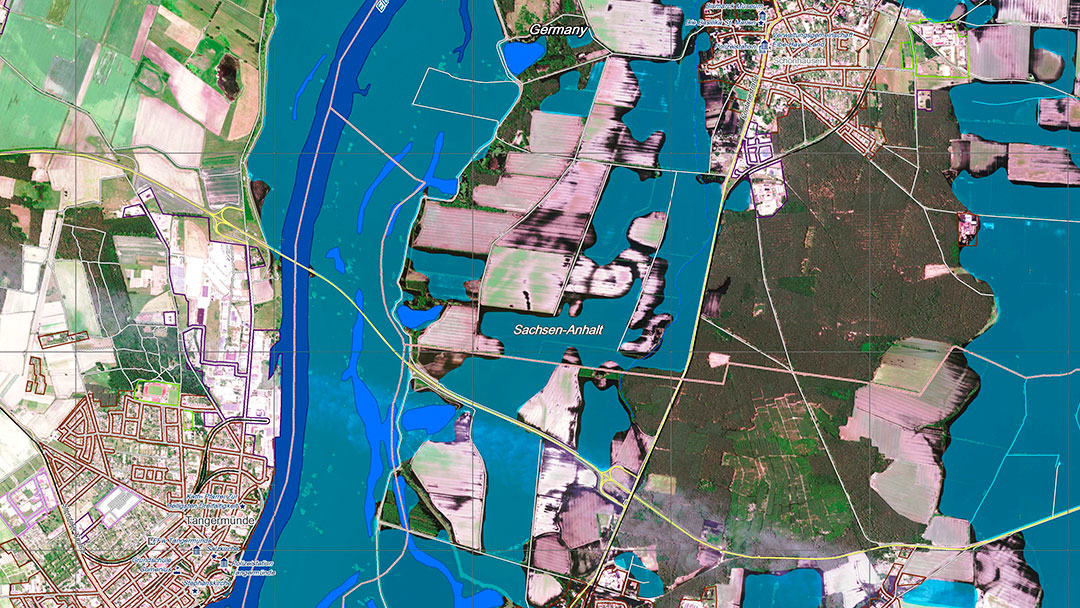

Bei diesen Notfällen wurden Dienste des EMS genutzt: EMS baut auf einer Reihe von Projekten auf, die von der Europäischen Kommission und der ESA initiiert wurden, und insbesondere auch auf den Daten europäischer Satelliten. Die Sentinel-Satelliten sind dabei besonders wichtig. Sentinel-1 unterstützt beispielsweise bei der Detektion und Bewertung von Überflutungen, Erdrutschen und seismischen Bewegungen. Sentinel-2 liefert Basiskarten und Daten zu Überflutungen sowie Erosion und macht unterschiedliche Landnutzungen sichtbar. Sentinel-3 kann Feuer erkennen und Sentinel-5P detektiert Luftverschmutzung.

© EMS/CCBYSA/OpenStreetMap contributors

Das Engagement des DLR im Katastrophenschutz: Mitgliedschaft in der „Internationalen Charter

Space and Major Disasters“

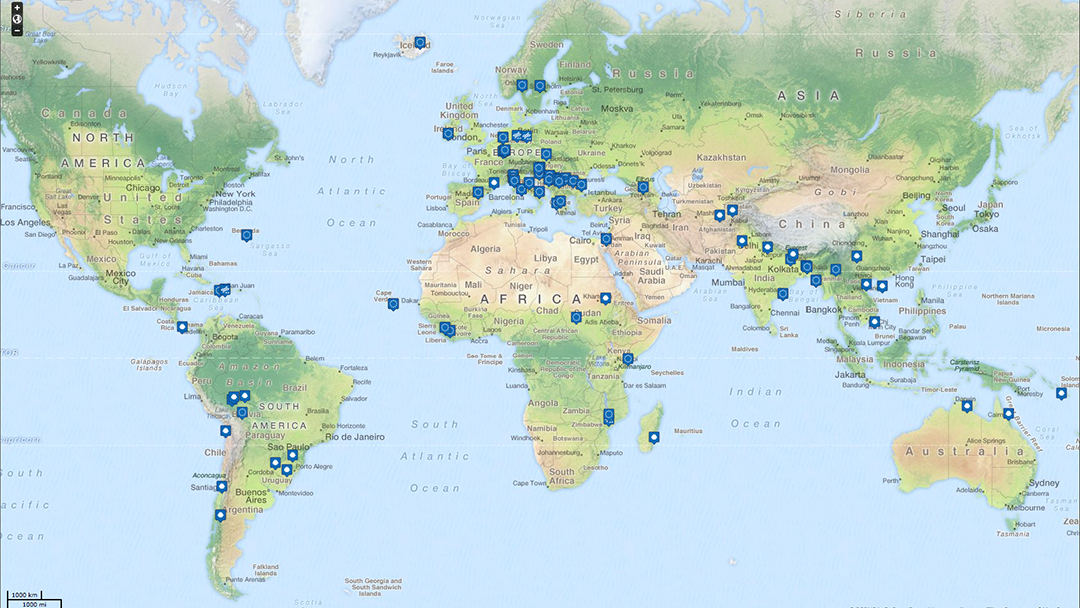

© DLR/Esri/GEBGO, NOAA, National Geographic, DeLOrme, Bing Imagery (Microsoft Corporation), Earthstar Geographics SIO and other contributors

Über 600 Aktivierungen in den 20 Jahren seit Bestehen: Das DLR, in seiner Funktion als deutsche Raumfahrtagentur, bringt seine Satelliten und Expertise in der Katastrophenhilfe weltweit durch seine Mitgliedschaft in der „International Charter Space and Major Disasters“ („Charter“) ein. Dieser Zusammenschluss zahlreicher Raumfahrtagenturen stellt Satellitenbilder und daraus abgeleitete Informationen schnellstmöglich und kostenlos zur Verfügung, wenn es irgendwo auf der Erde eine große Naturkatastrophe gegeben hat.

Katastrophenschutzbehörden auf der ganzen Welt können sich als Nutzende der Charter registrieren lassen und den Hilfsmechanismus danach im Katastrophenfall selbst aktivieren.

Im Rahmen seiner Charter-Mitgliedschaft stellt das DLR Daten der deutschen Radarsatelliten TerraSAR-X und TanDEM-X für die Katastrophenhilfe zur Verfügung.

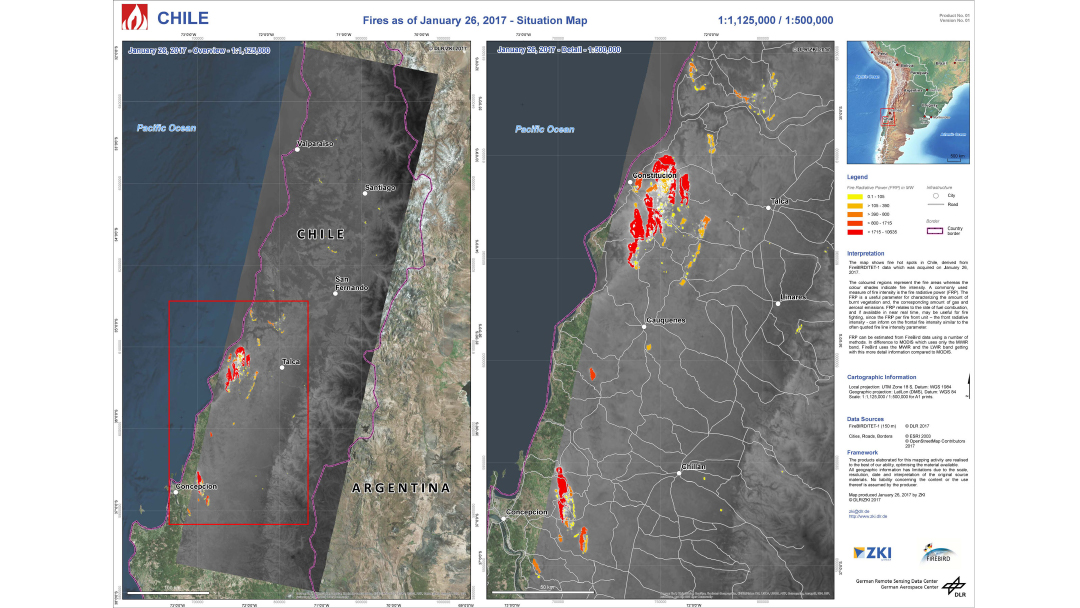

FireBIRD: die deutschen Feuermelder im All

© ZKI/DLR

Die deutschen Satelliten TET-1 und BIROS sind im Team „FireBIRD“. Die beiden „Feuervögel“ fliegen in 520 Kilometer Höhe und erkennen Waldbrände und kleinere Feuer mit Hilfe von Infrarot-Sensorik. Ziel ist nicht nur die Erkennung von Bränden, sondern vor allem auch die Dokumentation der Ausbreitung. So werden Brände besser erforschbar – und das kann dazu beitragen, dass manche Brände in Zukunft verhindert werden. Die Daten von FireBIRD werden auch vom ZKI genutzt.

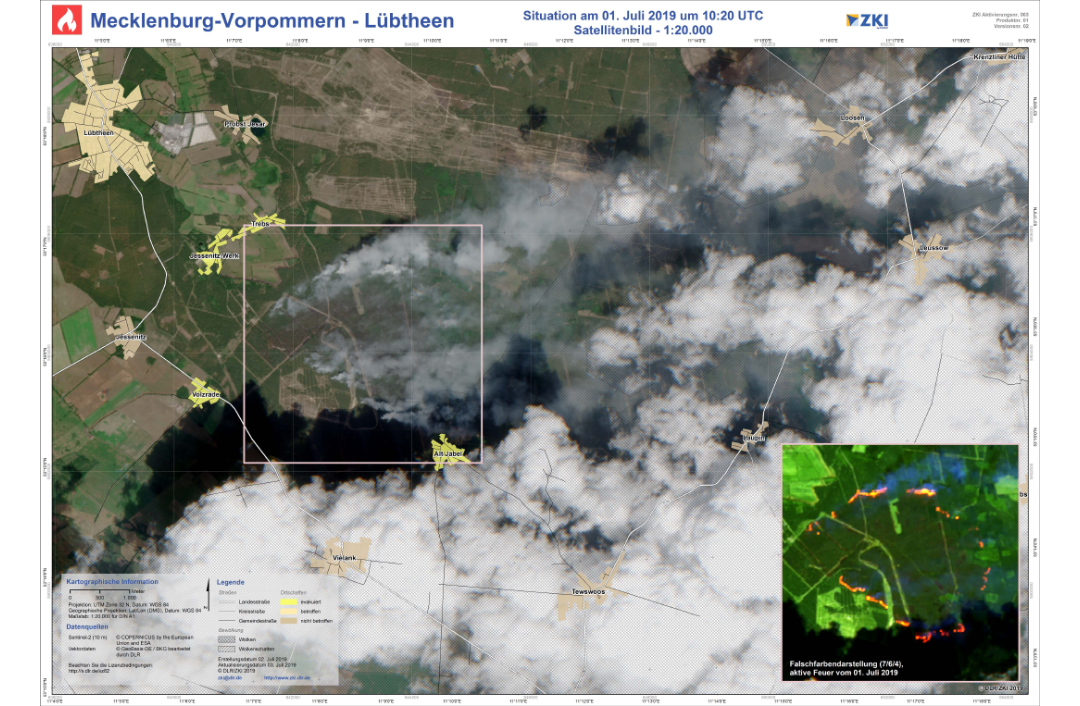

Das DLR-Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation (ZKI)

© ZKI/DLR

Außerdem betreibt das DLR ein eigenes Zentrum für satellitengestützte Kriseninformation, das ZKI – unter anderem, um auf Anforderungen deutscher Behörden schnell reagieren zu können.

- Beschaffung und Analyse von Satellitenbilddaten in Krisensituationen und zur Sicherheit von Großveranstaltungen

- Basis- und Notfallkartierungen gemäß Nutzer- und Lageanforderungen

- 24 Stunden/7 Tage Bereitschaft

- Training und Schulung von Krisenreaktionskräften

- Unterstützung von Zivilschutzübungen

© DLR

Großbrand auf einem Truppenübungsplatz, Mecklenburg-Vorpommern. Am 28. Juni wurde der Brand als „gelöscht“ gemeldet. Doch Glutnester entfachten neue Brände. Die Karte ist vom 1. Juli 2019: Einsatzkräfte sehen auf der Karte des ZKI, welche Orte vom Feuer bedroht sind, welche Straßen nutzbar sind, und vor allem die Brand- und Glutherde – denn Satelliten können durch die Wolken und durch Baumkronen „sehen.“ So können die Einsatzkräfte besser planen. Die Daten stammen von dem Satelliten Sentinel-2 und zeigen einmal den Landstrich in „Echtfarben“ und einmal als Falschfarbendarstellung, die mit Hilfe von Nahinfrarotkanälen erstellt wurde.