Urlaubsplanung

mit „Über-Blick“

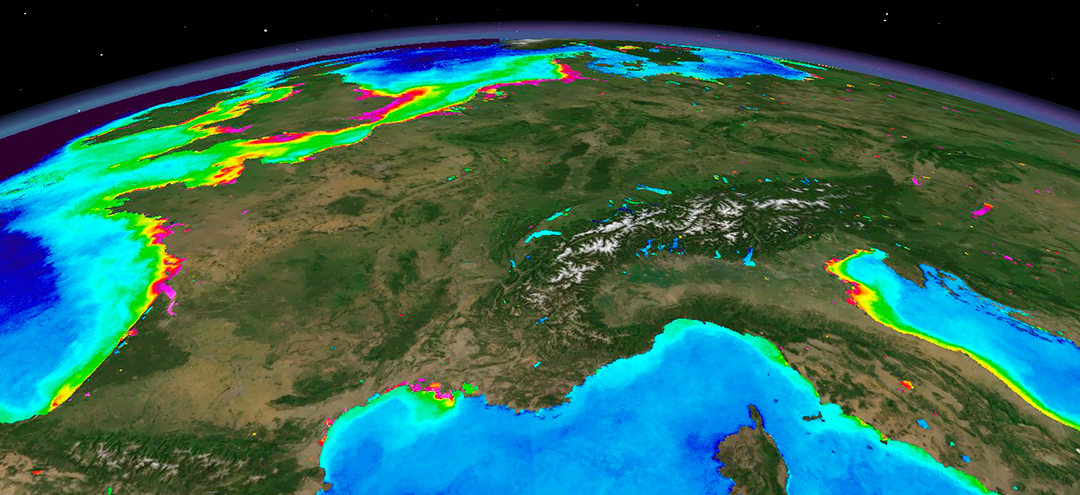

Bei der Reiseplanung verlassen sich viele auf Empfehlungen, auf Bücher oder auf Bewertungen im Internet. Aber all diese Informationen wurden irgendwann in der Vergangenheit erzeugt. Sind sie überhaupt noch aktuell? Aus dem All werden Hightech-Satelliten immer öfter „Echtzeit“-Informationen aus allen Teilen der Welt liefern.

Urlaub am Wasser

Urlaub in der Stadt

Urlaub in der Natur

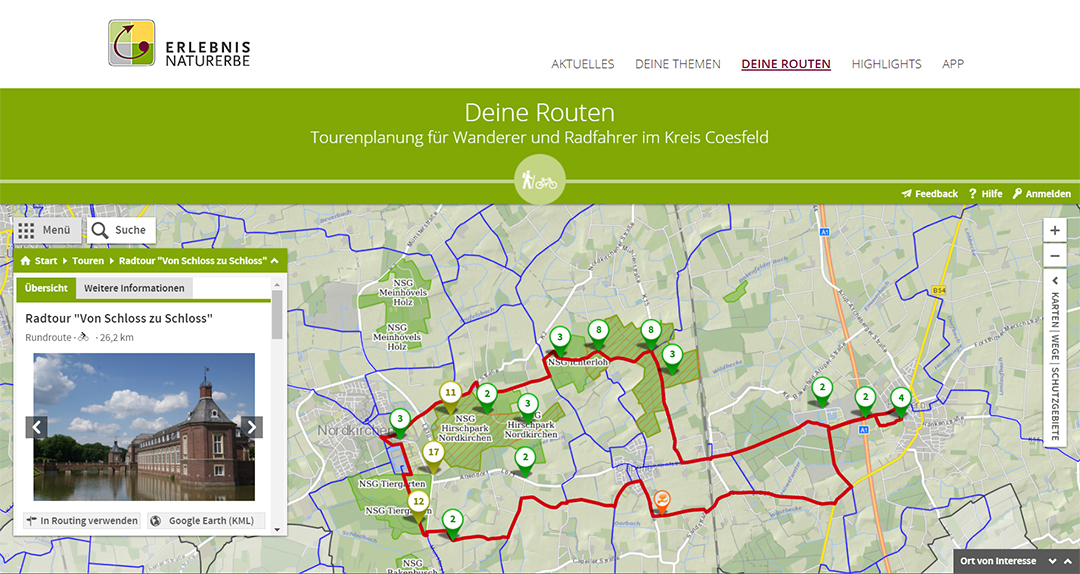

Urlaub vor der Haustür

© Naturschutzzentrum Kreis Coesfeld e. V.

Flug annuliert? Wenn Vulkane den Flugverkehr lahmlegen.

© ESA

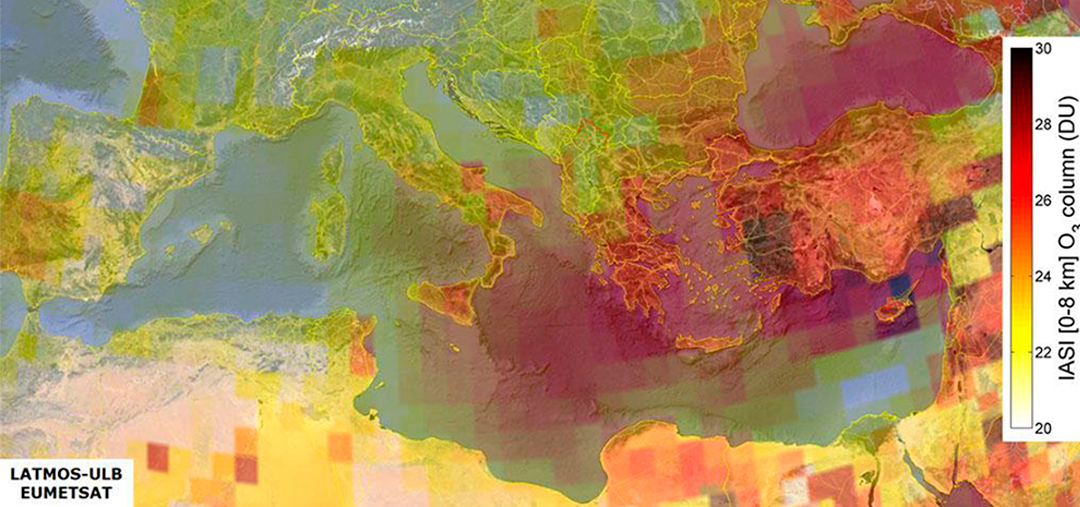

Eyjafjallajökull. Grímsvötn. Bárðarbunga. Ein Vulkan bricht in Island aus, die Aschewolke legt den Flugverkehr lahm. Heimreise unbestimmt verschoben. Beim Ausbruch des Eyjafjallajökull wurden allein am 15. April 2010 rund 7.000 Flüge gestrichen, denn die Asche ist eine große Gefahr für Flugzeug-Triebwerke. An Bord der MetOp-Satelliten befinden sich Instrumente, die Schwefeldioxid erkennen können – und damit Vulkanwolken. Das Earth Observation Center des DLR erfasst diese Daten in Echtzeit und kann daraus entsprechende Informationen ableiten, die zu Flugwarnungen oder -entwarnungen beitragen können.

Aber woher wissen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, ob die Daten der Satelliten wirklich korrekt sind? Indem sie sie immer wieder auch vor Ort überprüfen. Die Aschekonzentration von Vulkanwolken (und mehr) wird mit einem Spezialflugzeug des DLR vom Standort Oberpfaffenhofen gemessen. Die HALO Gulfstream G 550 (der Nachfolger einer Dassault Falcon 20E) ist ein fliegendes Labor, das sich seine Proben direkt aus der Luft „pflückt“ – und das in bis zu 15.000 Meter Höhe.

© DLR

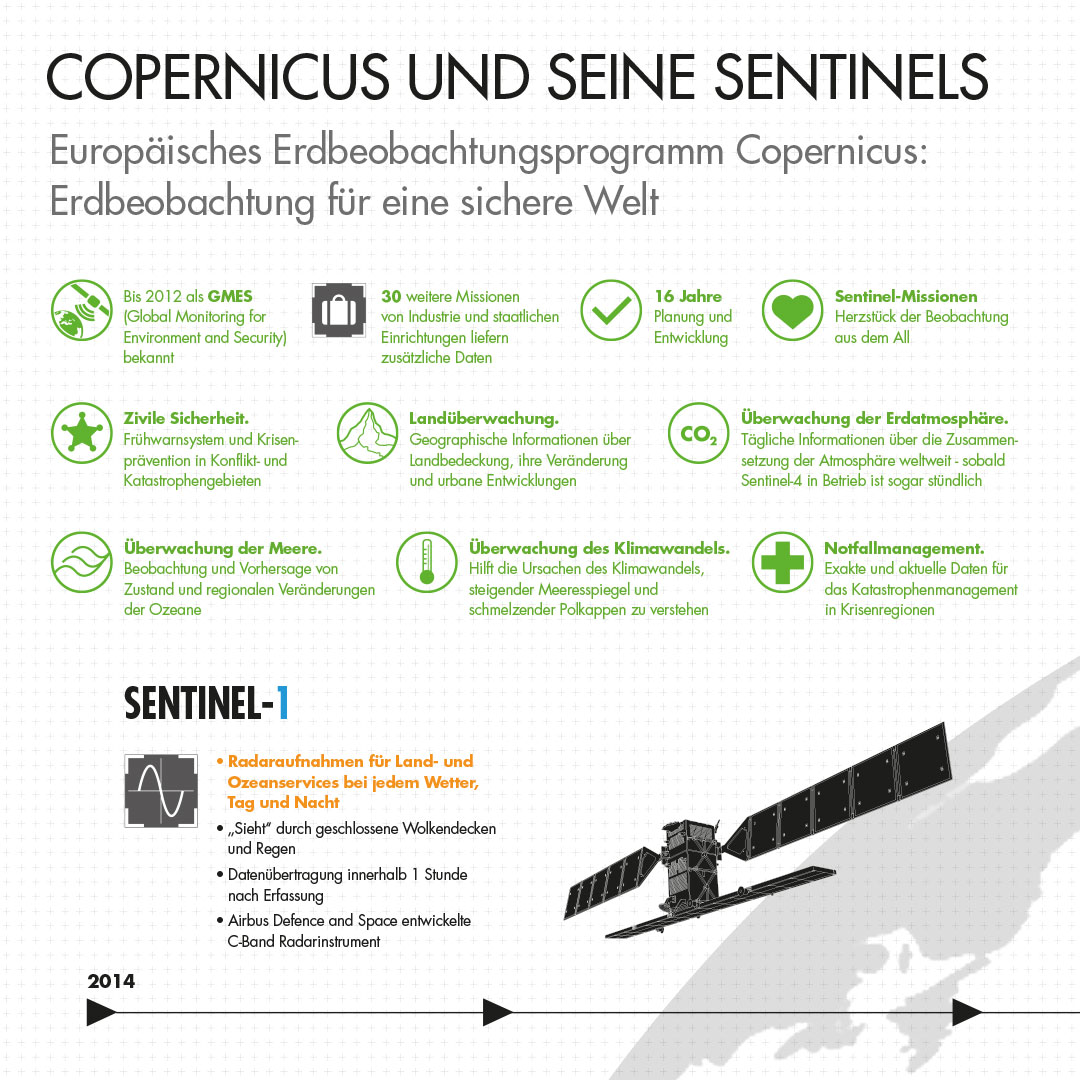

Copernicus: das europäische Erdbeobachtungsprogramm

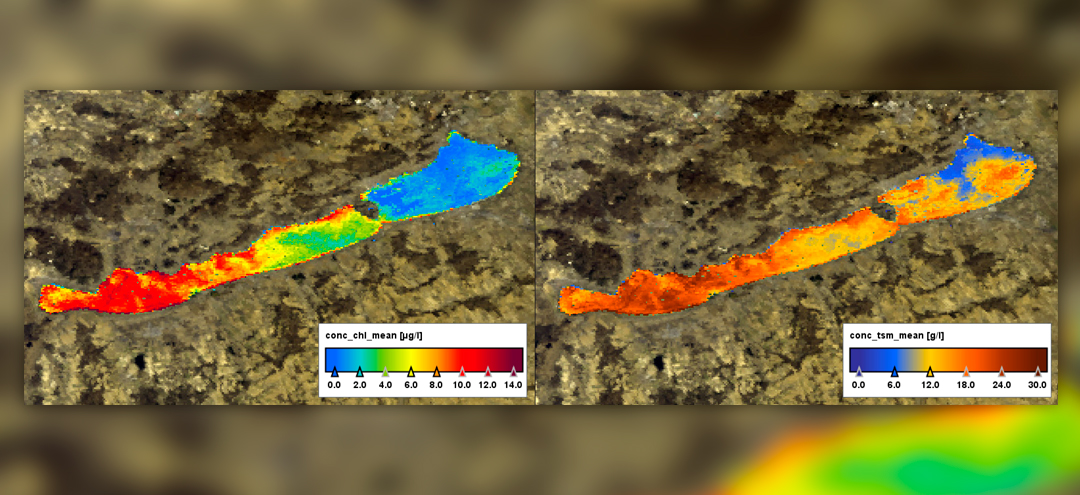

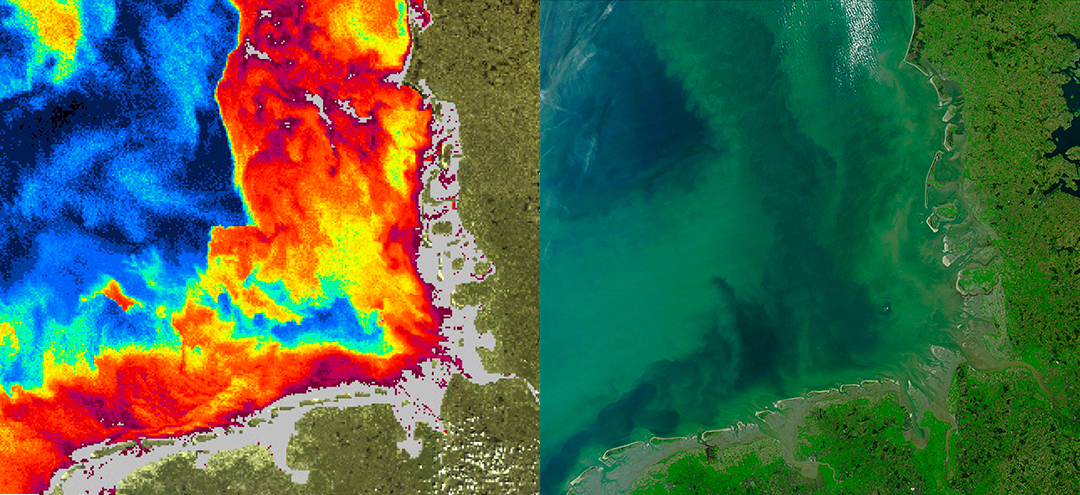

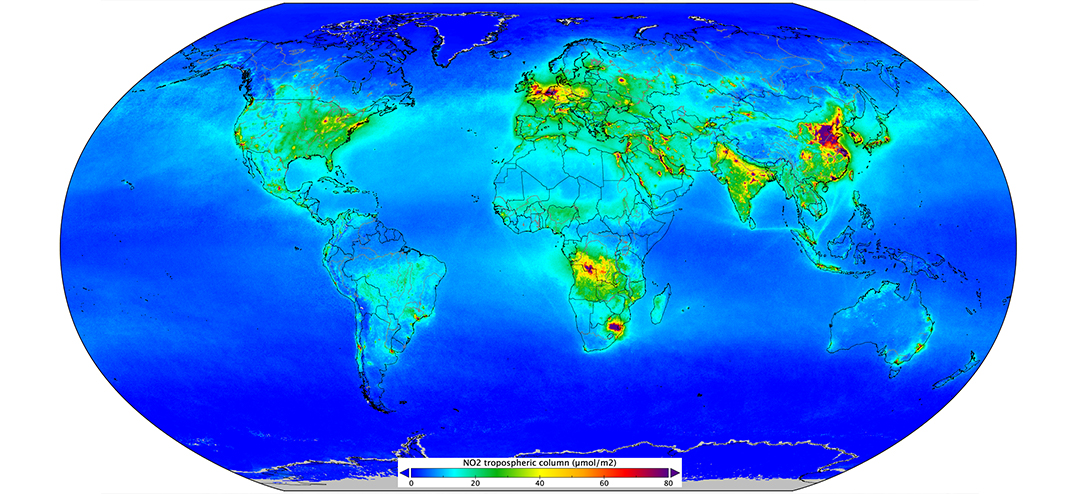

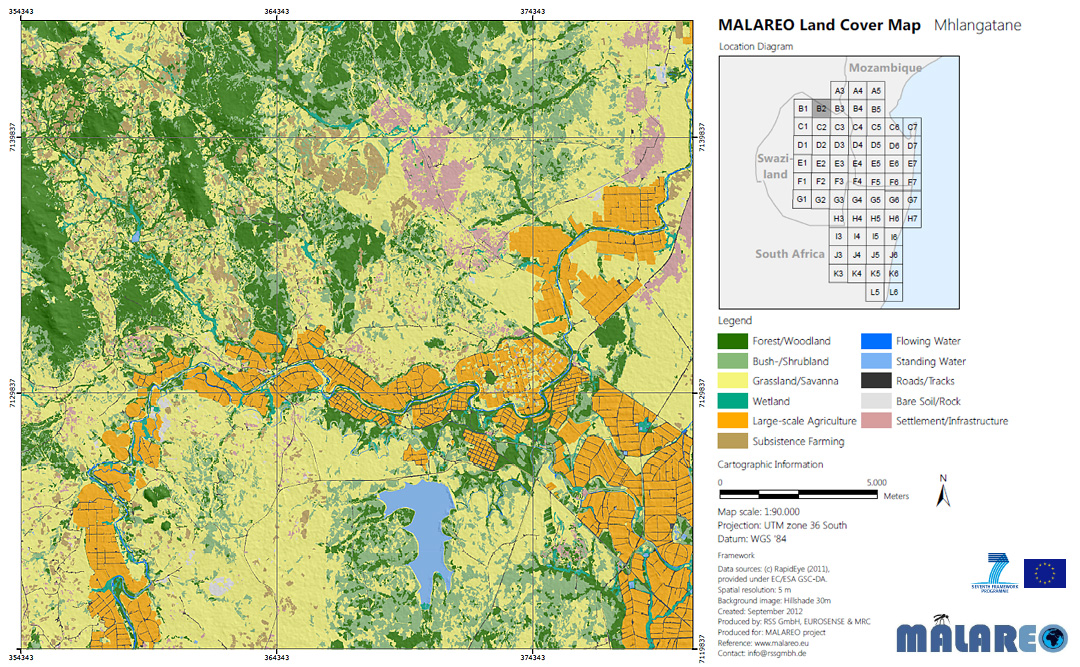

Satelliten dokumentieren laufend und über einen langen Zeitraum, wie sich die Erde verändert: Wie beeinflusst der Klimawandel unsere Umwelt? Wie wirken sich Naturkatastrophen aus – und lassen sie sich vielleicht sogar vorhersagen, sodass Menschen gerettet oder ihnen zumindest schneller geholfen werden kann? Wie verändern sich Städte? Wie kann man die Land- und Forstwirtschaft unterstützen? Wie können Daten über die Luftqualität helfen, Allergien, Hautkrebs oder Asthma zu vermeiden?

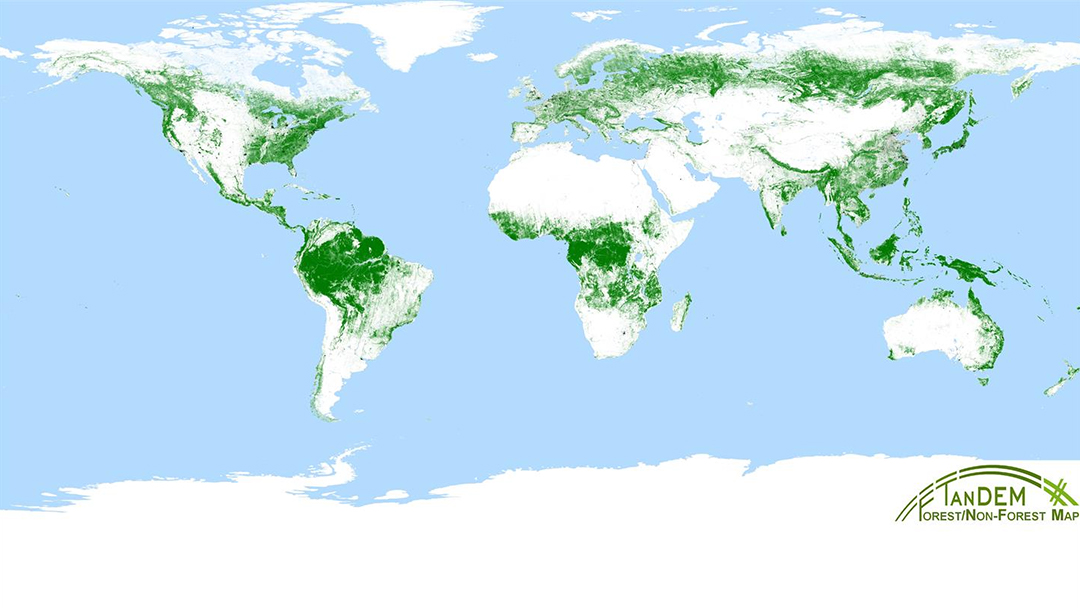

Erdbeobachtung ist Teamarbeit. Deshalb wurde von der EU das Europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus ins Leben gerufen. Das Copernicus-Programm ist weltweit einzigartig und sehr ambitioniert. Die Daten, die im Rahmen von Copernicus gewonnen werden, stehen zudem frei und offen jedermann zur Verfügung. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann diese einzigartigen Satellitendaten mit ein paar Mausklicks herunterladen, erkunden und weiter nutzen – und sogar laufend aktuell. Alle drei Jahre werden mit Copernicus in Zukunft Daten zu Waldbedeckung und weiteren Landbedeckungsarten europaweit aktualisiert.

- Landüberwachung

- Überwachung der Meeresumwelt (Seewege, Meeresschutz)

- Überwachung der Atmosphäre (Luftqualität)

- Unterstützung des Katastrophen- und Krisenmanagements (Informationsauswertung von Naturkatastrophen wie Erdbeben, Vulkanausbrüche, Überflutungen)

- Überwachung des Klimawandels

- Zivile Sicherheit

Primäres Ziel ist es, eine solide Informationsbasis für europäische und nationale Umwelt- und Sicherheitsfragen zu schaffen. Darüber hinaus sollen aber auch die Bürgerinnen und Bürger, Wissenschaft und Industrie von den Diensten profitieren.

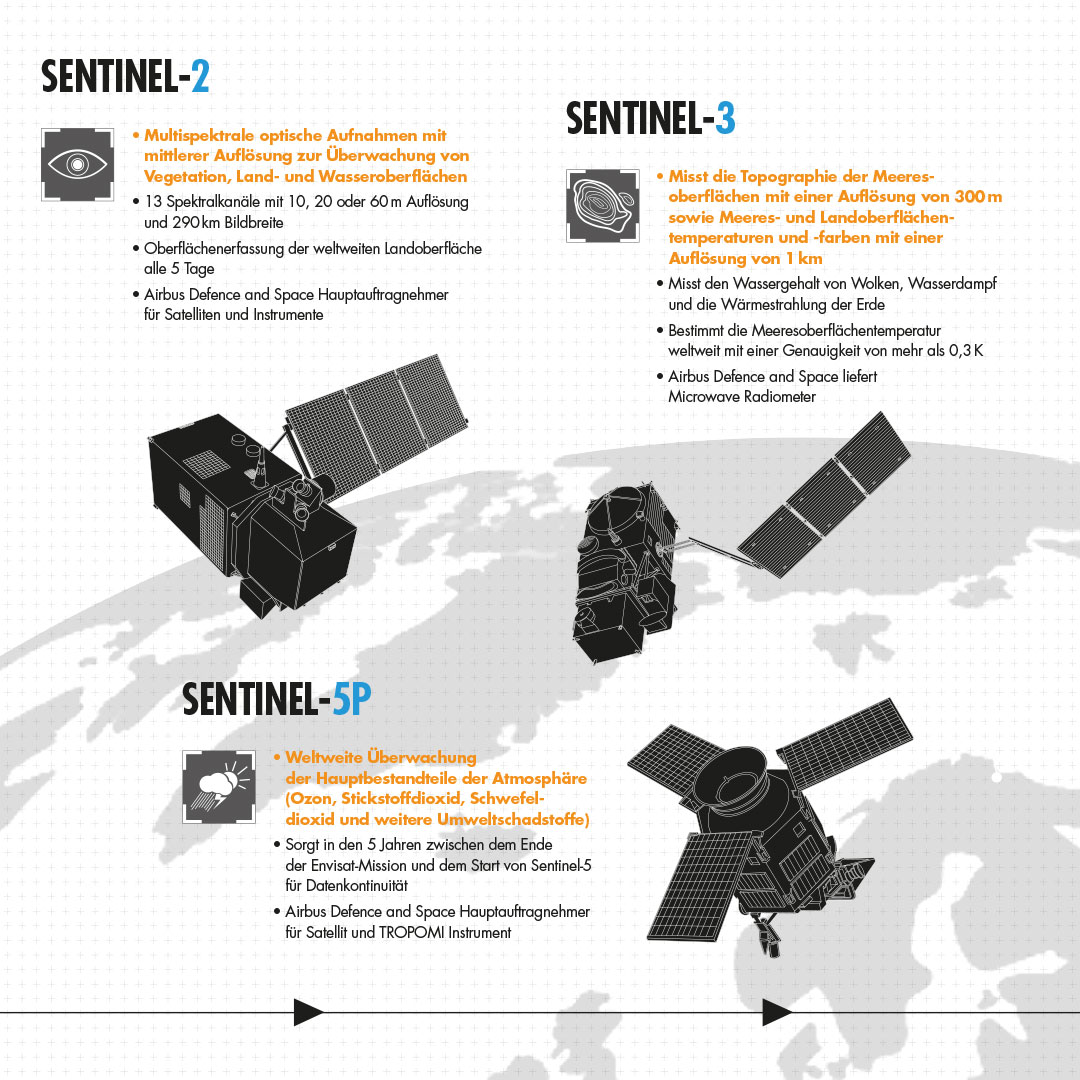

1998 wurde der Startschuss für Copernicus gegeben. Seit 2014 ist Copernicus ein operationelles Programm – sowohl was die Informationsdienste anbelangt, als auch die Satelliten. Wichtige Meilensteine waren der Start des ersten Satelliten Sentinel-1A am 3. April 2014 und des zweiten Satelliten Sentinel-2A am 23. Juni 2015. Sentinel-5P wurde am 13. Oktober 2017 gestartet. Insgesamt besteht Copernicus aus sechs Sentinel-Missionen, die sukzessive im Laufe der nächsten Jahre gestartet werden.

© Airbus DS GmbH 2015

© ESA

Schon im All: die MetOp-Satelliten

Die drei baugleichen MetOp-Satelliten sind Wettersatelliten, die die „normalen“ und bewährten Wettersatelliten Meteosat perfekt ergänzen. Während die Meteosat „geostationär“ sind, also von einem fixen Punkt in 36.000 Kilometer Höhe aus immer das gleiche Stück Erdoberfläche beobachten, sind die MetOp-Satelliten „polarumlaufend“: Sie kreisen um die Erde und können diese innerhalb von 100 Minuten und aus nur 817 Kilometer Höhe abtasten, das ermöglicht viel mehr Details.

Der erste Satellit MetOp-A startete 2006, der Nachfolger MetOp-B ist seit 2012 im All, und MetOp-C seit 2018. Die Satelliten B und C waren eigentlich als Nachfolger gedacht, weil aber alle drei Satelliten gut arbeiten, liefern jetzt alle Satelliten hochwertige Daten – in derselben Umlaufbahn, aber um

120 Grad versetzt. An Bord der MetOp-Satelliten befinden sich 13 Messinstrumente, die Temperatur- und Feuchteprofile in der Atmosphäre sowie Windgeschwindigkeiten oder Spurengase messen können, aber auch Empfänger für Notrufsignale sind dabei. Auch für diese Satelliten sind die Nachfolger schon in der Entwicklung. Der erste Satellit des EUMETSAT Polar System – Second Generation (EPS-SG) soll Ende 2022 gestartet werden.

Das Hauptziel der europäischen Satelliten: Wettervorhersagen genauer machen sowie Wetter- und Klimazusammenhänge besser erforschen.

- IASI – Infrared Atmospheric Sounding Interferometer – Messung von Temperatur der Luft und der Oberfläche der Ozeane sowie Messung der Luftfeuchtigkeit, Gehalt an Spurengasen

- MHS – Microwave Humidity Sounder – Messung der Luftfeuchtigkeit der Atmosphäre

- GRAS – Global Navigation Satellite System Receiver for Atmospheric Sounding – Messung der Temperatur und Luftfeuchte in der oberen Troposphäre und der Stratosphäre mit hoher vertikaler Auflösung

- ASCAT – Advanced Scatterometer – Messung der Windgeschwindigkeit und Windrichtung über der Meeresoberfläche und von Bodenfeuchte über Land

- GOME-2 – Global Ozone Monitoring Experiment-2 – Erstellung von Ozonprofilen der Atmosphäre

- AMSU-A1/AMSU-A2 – Advanced Microwave Sounding Units – Messung des Meereises, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit unter allen Wetterbedingungen

- HIRS/4 – High-resolution Infrared Radiation Sounder – Messung der Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit

- AVHRR/3 – Advanced Very High Resolution Radiometer – Bilderstellung im sichtbaren und nahen infraroten Bereich von Wolken und Oberflächen

- A-DCS – Advanced Data Collection System – Sammlung von Daten anderer boden- oder seegestützter Beobachtungsstationen

- SEM-2 – Space Environment Monitor – Teilchendetektor bestehend aus Total Energy Detector (TED) für niederenergetische Teilchen und dem Medium Energy Proton and Electron Detector (MEPED) für Teilchen mittlerer Energie

- SARP-3 – Search And Rescue Processor

- SARR – Search And Rescue Repeater – Empfang und Weitergabe von Notsignalen

© ESA