Das Fliegen neu erfinden

Fliegen verkürzt Reisezeiten enorm, aber der Preis dafür ist hoch: Fluglärm, Schadstoffe und Treibhausgase werden emittiert. Beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat man so einige Ideen, wie das Fliegen umwelt- und menschenfreundlicher wird.

Auf dem Weg zum Null-Emissionen-Flugzeug

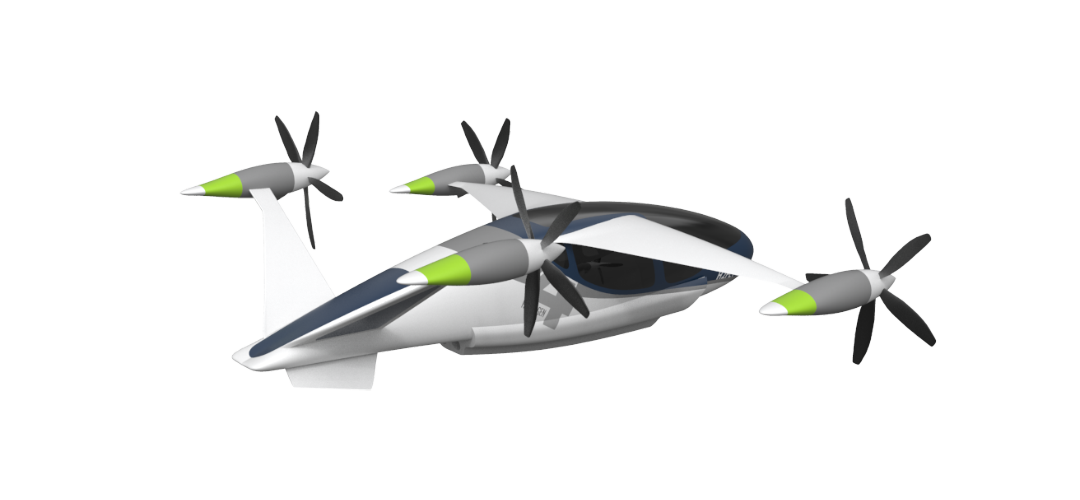

Fliegen ohne Kerosin? Das DLR arbeitet daran. Der „Electric Flight Demonstrator“ des DLR ist eine Elektroflugzeug-Studie für ein 19-sitziges Testflugzeug auf Basis einer Dornier Do-228 – mit einem elektrischen Propeller-Antrieb mit 500 Kilowatt Leistung. Gefördert wird das Projekt durch die Wirtschaftsministerien des Bundes und Bayerns. Die benötigte Energie kommt aus einem Akku an Bord. Dieser Akku kann zusätzlich während des Fluges mit Strom aus einer Wasserstoff-Brennstoffzelle oder einer Gasturbine geladen werden. Wasserstoff kann aus erneuerbaren Energien gewonnen werden, beispielsweise aus Sonnenenergie oder Windkraft. Oder werden andere gasförmige synthetische Energieträger das Rennen machen? Oder synthetisch hergestellte Flüssigkraftstoffe? Das DLR forscht technologieoffen nach Alternativen zu Kerosin. Für sauberes, nachhaltiges Fliegen.

© DLR/Hendrik Weber, www.wda.de

Das erste viersitzige Wasserstoff-Flugzeug

Wasserstoff als Energiespeicher, eine Brennstoffzelle als Stromerzeuger, ein Akku und ein Elektromotor mit 120 Kilowatt – fertig ist der Antrieb für HY4, die weltweit erste viersitzige Passagiermaschine mit einem Batterie-Brennstoffzellen-Antrieb. Der Jungfernflug des bis zu 200 Stundenkilometer schnellen Flugzeugs war 2016, die Reichweite beträgt bis zu 1.500 Kilometer. Der Antrieb wird laufend weiterentwickelt, er ist bereits in der sechsten Generation und funktioniert gut. Zum Gesamtkonzept gehören auch Wasserstoff-Tanks, die besonders in Flugzeugen extrem sicher und leicht sein müssen – auch hier leistet das DLR Forschungsarbeit. Im Projekt arbeitet das DLR zusammen mit dem slowenischen Flugzeughersteller Pipistrel, dem Brennstoffzellen-Hersteller Hydrogenics, der DLR-Ausgründung H2FLY und der Universität Ulm. Bereits 2009 präsentierte das DLR mit dem Pionierprojekt DLR-H2 das erste Flugzeug, das ausschließlich mit dem Antrieb einer Brennstoffzelle starten konnte. Die Wasserstoff-Forschung ist eng mit der Raumfahrt verknüpft: In den USA hob 1966 die erste Rakete mit Wasserstoff-Antrieb ab, und heute führt beispielsweise die europäische Rakete Ariane 5 gewaltige 25 Tonnen Wasserstoff mit. Die Wasserstoff-Triebwerke werden mit dem DLR entwickelt und getestet.

Künftig werden solche Kleinflugzeuge als Lufttaxis eingesetzt. Die Technik kann danach auch für größere Flugzeuge skaliert werden.

Airbus arbeitet im Projekt „ZEROe“ an Wasserstoff-Flugzeugen für bis zu 200 Passagiere. 2035 könnten die ersten Wasserstoff-Großflugzeuge fliegen.

Das DLR ist Taktgeber bei der Wasserstoff-Forschung: Das erste Wasserstoff-Auto Europas entstand 1978 im DLR. 2020 stellte das DLR das Konzept des nur 450 Kilogramm leichten Wasserstoff-Autos „Safe Light Regional Vehicle“ (SLRV), das in Serienproduktion gerade einmal rund 15.000 Euro kosten würde.

Fliegen mit Sonnenenergie oder Akkus

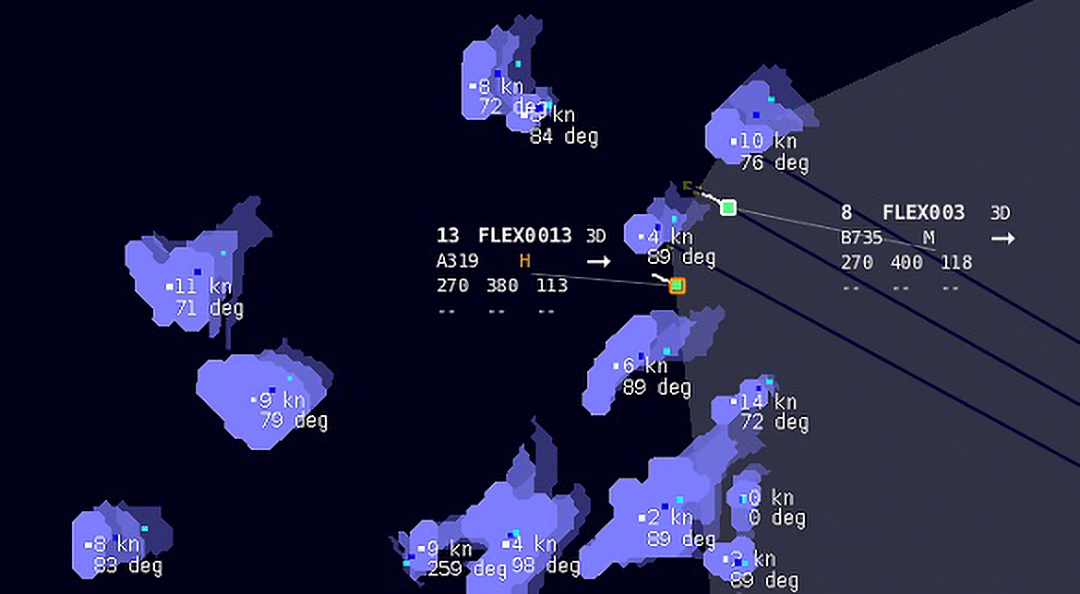

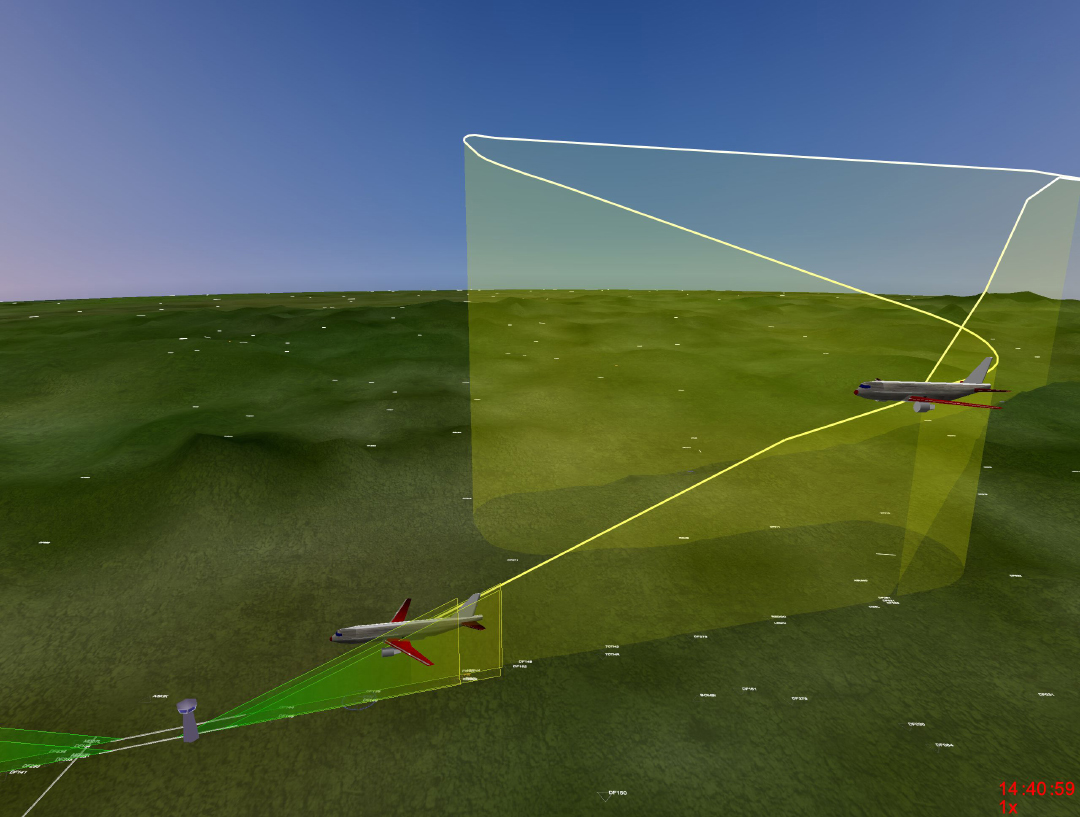

Chancen für kleine Flughäfen

An jedem Flugplatz gibt es einen Tower. Aber nur wenn dort hochqualifizierte Fluglotsinnen und Fluglotsen arbeiten, können Flugzeuge starten und landen. Ein großes Problem für kleine Flughäfen, vor allem in ländlichen Regionen: kein Personal – kein Flughafen. Die Idee des DLR: Der Tower wird „ferngesteuert“ – mit Technik vor Ort und Fluglotsinnen und Fluglosten an einem anderen Flughafen. Im Projekt „Remote Tower for Multiple Airports“ wird erforscht, wie sich diese Vision in die Realität umsetzen lässt.

Navigieren indoor: made in Munich

Wir halten uns zu 90 Prozent der Zeit in geschlossenen Gebäuden auf. Und manche davon sind ziemlich kompliziert: Shopping Malls, Parkhäuser – oder Flughäfen. Und leider funktioniert die gewohnte Satellitennavigation hier so gut wie gar nicht.

Die bahnbrechende Idee hinter NavVis: Mit einem Kamerawagen werden solche Innenräume mit 90 Megapixeln fotografiert und per Laserabtastung (LIDAR) vermessen. So entsteht ein digitaler Zwilling der Realität. Die Idee zu NavVis entstand an der TU München, 2011 wurde das DLR darauf aufmerksam – es suchte eine Technik, um zum Beispiel mit einem Roboter Karten von unbekanntem Terrain wie dem Mars zu erstellen, damit sich automatische Mini-Drohnen mit Hilfe dieser Daten dort zurechtfinden. Das DLR förderte die Idee, und 2013 wurde die NavVis GmbH ausgegründet. Daraus wurde eine echte Erfolgsgeschichte: 2021 beschäftigt die Firma 200 Mitarbeiter und ist in 30 Ländern präsent.

Auf der Erde kombiniert die NavVis-App dann die Live-Bilder der Smartphone-Kamera mit den NavVis-Daten zur Orientierung. Das eigene Handy erkennt also, wo sich sein Besitzer oder seine Besitzerin gerade im Gebäude befindet. Am Flughafen oder an der Uni zeigt es Reisenden beziehungsweise Studierenden also, wo sie gerade sind und wie sie sich bewegen müssen, um an ihr Ziel zu gelangen.

© NavVis GmbH

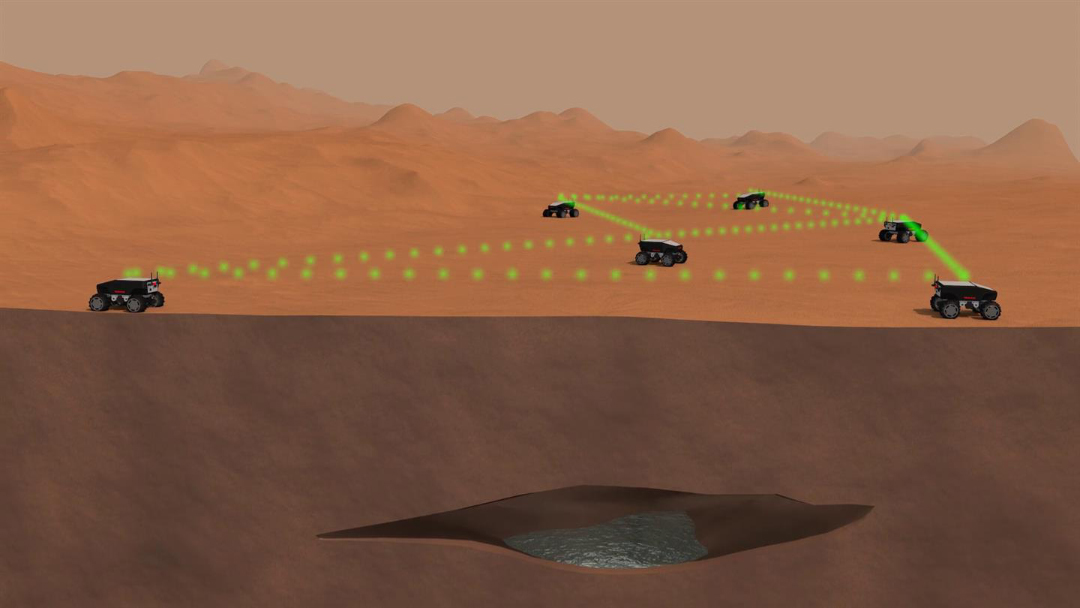

Erkunden bald Roboterschwärme den Mars?

Das von der Raumfahrtagentur im DLR geförderte Projekt VaMEx – CoSMiC (Valles Marineris Explorer – Cooperative Swarm Navigation, Mission and Control) demonstriert, dass Schwärme aus autonomen Rovern, Drohnen und Robotern ferne Welten erkunden können, beispielsweise um im riesigen Canyon-System Valles Marineris auf dem Mars nach Spuren von Leben zu suchen. Die Herausforderung: Die Schwärme sollen autonom agieren und Entscheidungen treffen. Dafür müssen die einzelnen Schwarm-Mitglieder ihre Gegend erforschen, sich mit den anderen austauschen, gemeinsam Messungen vornehmen – und vor allem navigieren. Navigation in einer unbekannten Welt? Hier unterstützt die Technik von NavVis bei der vollautonomen Kartierung.

© DLR

Hallo Charlie: Der Affenroboter könnte Teil eines Marserkundungsschwarms werden. Er wird entwickelt am Robotics Innovation Center (RIC) am Bremer Standort des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) GmbH. Ein Roboter, der klettern kann, ist optimal für den Einsatz in Schluchten oder Höhlen – auf dem Mars und auch auf der Erde. Der Schwarm soll die Fähigkeit erhalten, selbst zu entscheiden, wer welche Erkundungsaufgabe übernimmt.

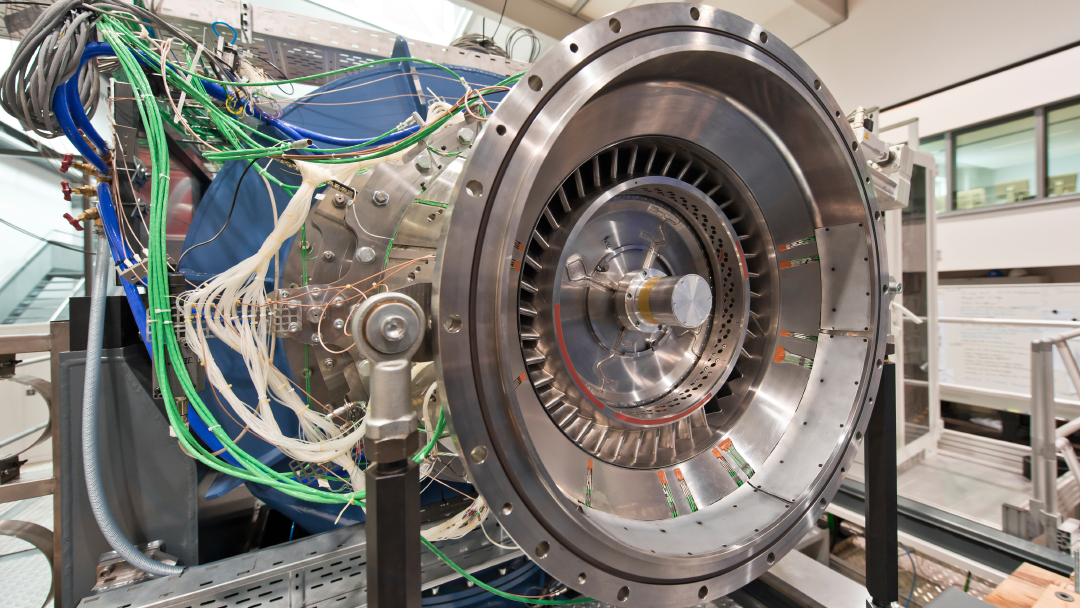

Schutz für Triebwerke und Raumschiffe bei 1.700 °C

Turbinenschaufeln und Raumschiffe haben eine Gemeinsamkeit: Sie müssen extreme Temperaturen aushalten – und sie sollten gleichzeitig so leicht wie möglich sein. Bei Turbinen sind hohe Verbrennungstemperaturen optimal, da so der Kraftstoff effizienter und sauberer verbrennt. Raumfahrzeuge benötigen Hitzeschilde für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Kohlefaserverbundwerkstoffe, bekannt als Carbon, sind im Grunde ideal, da sie sehr leicht und fest sind. Jedoch vertragen diese keine Temperaturen von 1.700 Grad Celsius. Die Lösung: eine Schutzschicht. Mit dem Projekt HOSSA hatten Forscher vom Fraunhofer IISB in Erlangen die Idee, kostengünstige keramische Hochtemperatur-Coatings mittels Pulverbeschichtung auf Carbon aufzubringen. So werden die Bauteile wirksam geschützt – wie beispielsweise eine Turbinenschaufel oder Außenhaut einer Weltraumsonde. Diese Idee gewann 2020 beim INNOspace Masters den 3. Platz in der DLR-Challenge.

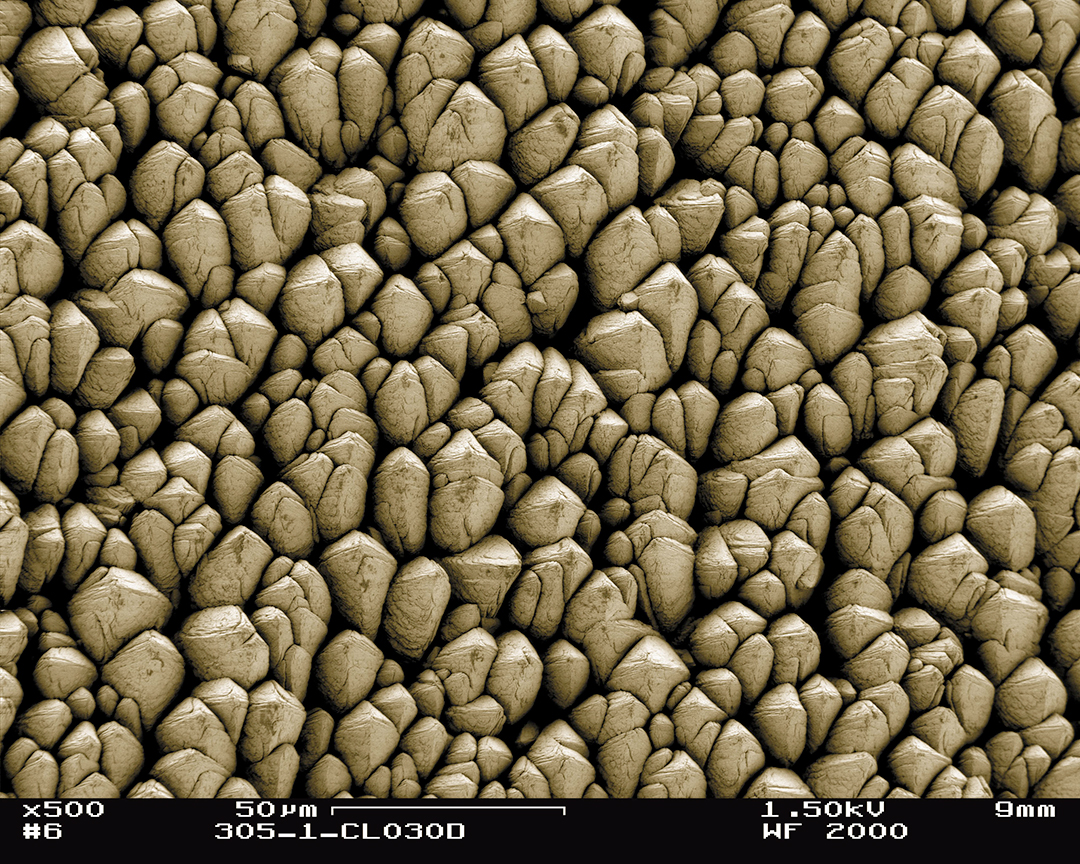

Am DLR-Institut für Werkstoff-Forschung in Köln werden Turbinenschaufeln für Flugzeugtriebwerke entwickelt, die mehr Hitze vertragen. Die um 100 bis 150 Grad Celsius verbesserte Hitzeverträglichkeit wird durch eine nur 0,002 Millimeter dünne Wärmedämmschicht aus Zirkon-Oxid erreicht.

© DLR

Auch mit neuen Metall-Verbindungen wird experimentiert: Titan-Aluminid-Legierungen (Titanaluminide) sind bei geringerer Dichte sowohl leichter als auch härter und hitzebeständiger als herkömmliche Legierungen. Dieses Material kann in Pulverform sogar in speziellen 3D-Druckern verwendet werden, die mit Temperaturen von 1.000 Grad Celsius arbeiten. So lassen sich schnell hitzefeste Strukturbauteile für die Raumfahrt und Luftfahrt oder Turbinenschaufeln herstellen. Das Schmelz- und Erstarrungsverhalten dieser Legierungen lässt sich teils nur unter Weltraumbedingungen erforschen. Die entsprechenden Experimente wurden beispielsweise an Bord der Forschungsrakete MAXUS-8 durchgeführt.

© DLR