Optimale medizinische Versorgung für „Frühchen“

Frühchen-Überwachung – erfunden für Astronautinnen und Astronauten

Die Kleinste der Familie wurde einige Wochen zu früh geboren. Als Frühchen muss sie die ersten Wochen ihres Lebens in einem Brutkasten verbringen. Zwei Technologien, die ursprünglich für Astronautinnen und Astronauten entwickelt wurden, können vor allem Frühchen beim Start ins Leben helfen.

© Herjua/fotolia.com

Die wesentliche Funktion eines Brutkastens ist das „Brüten“, also Wärme bereitstellen. Rund 36 Grad sollen es sein, denn die Körperkerntemperatur beim Menschen beträgt 36,7 Grad.

Frühchen können allerdings die Temperatur nicht sehr gut regulieren. Eine zu hohe oder zu niedrige Temperatur wird ihnen schnell gefährlich. Die Messung der Körper-Innentemperatur muss dank neuartiger Sensorik und Datenauswertung (auf der ISS im Einsatz) nicht mehr über invasive Katheter, sondern kann schonend von außen erfolgen. Das verbessert die Chancen auf ein gutes Heranwachsen.

© Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung wiedergegeben, in einem Datensystem gespeichert oder in irgendeiner Form weder elektronisch noch mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme noch durch andere Art übertragen werden.

Bei der Beatmung hilft PulmoVista, ein Überwachungsgerät mit Brustgurt von Dräger, das die Atmung und Lungenfüllung sichtbar macht, mit einem Verfahren, das auch an Bord der Internationalen Raumstation ISS eingesetzt werden kann. Die mathematischen Verfahren, um die Rohdaten in auswertbare Bilder umzuwandeln, wurden von deutschen Raumfahrtexperten und -expertinnen entwickelt und erfolgreich getestet, unter anderem bei den wechselnden Schwerkraftbedingungen während Parabelflügen.

PulmoVista macht Atmung sichtbar

Eine korrekte Einstellung der künstlichen Beatmung ist wichtig, denn ein zu geringer Druck sorgt für Sauerstoffunterversorgung oder führt zu einem Kollabieren der Lunge, zu hoher Druck dagegen schädigt die Lunge. Beides verschlechtert die Heilungschancen.

Deshalb müssen Ärztinnen und Ärzte die Lungen von Betroffenen beobachten. Live-Bilder der Lungenfüllung direkt am Krankenbett? Ohne Strahlung, nicht-invasiv, nur mit einem Brustgurt? Das gibt es erst, seitdem es PulmoVista gibt. Das Überwachungsgerät von Dräger visualisiert in Echtzeit, ob sich die Atemluft gleichmäßig in der Lunge verteilt.

© Drägerwerk AG & Co. KGaA, Lübeck. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung wiedergegeben, in einem Datensystem gespeichert oder in irgendeiner Form weder elektronisch noch mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme noch durch andere Art übertragen werden.

Das Gerät ist sehr einfach in der Anwendung, ist innerhalb weniger Minuten einsatzbereit und eignet sich damit sogar für Notfälle, die schnell künstlich beatmet werden müssen.

Dabei wird erstmals ein besonderes Verfahren verwendet: die Elektrische Impedanz-Tomografie (EIT). EIT wurde ursprünglich eingesetzt, um über den elektrischen Widerstand des Brustkorbs den Puls zu bestimmen – zum Beispiel an Bord der ISS. Dieselbe Technik eignet sich allerdings auch dazu, die Lungen zu überwachen. Die Algorithmen und die Datenverarbeitung, die aus den Widerstandswerten nutzbare Daten und Visualisierungen errechnen, stecken heute in PulmoVista.

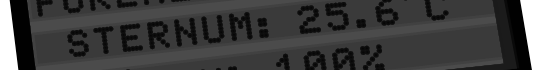

THERMO –

nicht-invasive Temperaturmessung von Organen

Astronautinnen und Astronauten klagen oft über kalte Füße und Finger, denn in der Schwerelosigkeit fließen Blut und Lymphe sehr schnell von der unteren in die obere Körperhälfte. Dadurch ändert sich auch der Wärmehaushalt: Um diese Veränderungen präzise zu erfassen, ist die Messung der Körperkerntemperatur wichtig, also der Temperatur der inneren Organe. In Kliniken und Praxen wird sie meist mit einer Sonde im Körper gemessen (genauer gesagt: im Anus oder mit einem Blasenkatheter). Dieses zeit- und energieraubende Verfahren – man muss den ganzen Tag auf der Raumstation eine Sonde im Körper tragen – bleibt den Astronautinnen und Astronauten nun erspart.

© NASA

Beim Experiment THERMO, seit 2009 an Bord der ISS, wird mit einem neuen Verfahren gearbeitet: Der Wärmefluss am Kopf und auf dem Brustbein wird mit einem Doppelsensor erfasst, der ursprünglich für Messungen im Reaktor-Abwasser entwickelt und für den Einsatz am Menschen optimiert wurde.

Algorithmen rechnen diese Werte dann in die Körperkerntemperatur um. Gemeinsam mit den Herz-Kreislauf-Daten kann so der Grad der Erschöpfung bestimmt werden. Bei Ergometer-Tests mit Astronautinnen und Astronauten am Boden und im All zeigte sich, wie sich der Wärmehaushalt verändert: In der Schwerelosigkeit ist die Grund-Körpertemperatur höher und die Abkühlungsphase dauert länger.

Entwickelt und getestet wurden Sensor und Algorithmen an der Charité Berlin in Kooperation mit Dräger in Lübeck.