INNOspace® – eine Initiative

der Deutschen Raumfahrtagentur

im DLR zur Förderung von

Innovation und neuen Märkten

(Raumfahrtstrategie der Bundesregierung 2010)

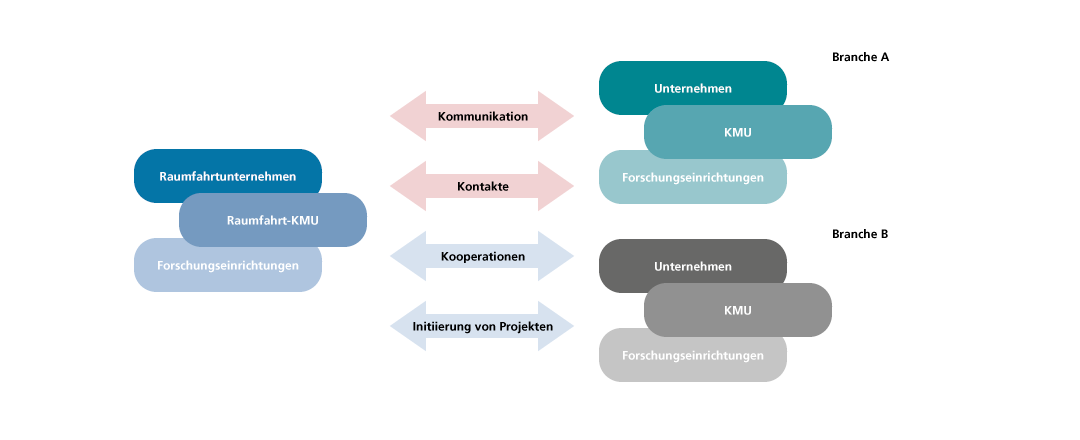

Wie werden aus zukunftsweisenden Erfindungen neue Produkte und Technologien? Wie gelangen Entwicklungen und Innovationen aus der Raumfahrt in andere Wirtschafts- und Anwendungsbereiche? Wie kann die Raumfahrtbranche von Erfindungen aus anderen Branchen lernen? Durch Information, Kommunikation und Kooperation.

Die Initiative INNOspace® der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR (RFA) will Anreize schaffen für Innovationen und für Technologietransfers zwischen Raumfahrt und anderen Wirtschaftszweigen. Der Austausch von Know-how und Technologien soll in beide Richtungen erfolgen. So können durch Multiplikatoreffekte neue Märkte erschlossen und ökonomische Wertschöpfung in nachgelagerten Märkten und außerhalb der Raumfahrt geschaffen werden.

Maßnahmen der Raumfahrtagentur-Initiative INNOspace®:

- Branchenübergreifende Fachtagungen zur Initiierung von Kooperationsprojekten

- Innovationswettbewerb INNOspace® Masters in Kooperation mit den deutschen ESA Business Incubation Centres, Airbus, OHB und Mercedes-Benz AG

- Technologie-Kooperationsnetzwerke Space2Motion, Space2Agriculture und Space2Health

- Experten- und Anwenderworkshops zur Erschließung neuer Märkte

- Förderung von Innovations- und Transfervorhaben aus Mitteln des Nationalen Programms für Weltraum und Innovation

- Die Wanderausstellung INNOspaceEXPO „ALL.täglich!“ zur öffentlichkeitswirksamen Darstellung von Raumfahrtanwendungen im Alltag

Die Aktivitäten erfolgen in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie mit verschiedenen Bundesländern.

Innovation im Fokus der Politik

Die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung 2010

Für eine zukunftsfähige deutsche Raumfahrt – Die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung 2010.

Für eine zukunftsfähige deutsche Raumfahrt – Die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung 2010.

Ein Leitmotiv der Raumfahrtstrategie der Bundesregierung 2010 lautet „Für die Erde ins All“. Neben einer starken Forschung wird die klare Orientierung der Raumfahrt an Nutzen und Bedarf hervorgehoben. Gefordert werden auch ein stärkeres Engagement der Privatwirtschaft und neue Geschäftsmodelle, die auf breiterer Investitionsbasis das kommerzielle Potenzial der Weltalltechnologien erschließen.

Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR hat mit diesem Auftrag Anfang 2013 eine eigene Initiative zur Förderung von Innovation, Technologietransfer und neuen Märkten gestartet – die Initiative INNOspace®.

Die Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung

Potenziale der Schlüsseltechnologien für die Wirtschaft nutzen

Mit der Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung soll aus Wissen Wirkung entstehen – im engen Schulterschluss zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Nur mit exzellenter Forschung und einem wirkungsvollen Transfer von Ideen, Erkenntnissen und Ergebnissen in die Anwendung gelingt es, kreative Antworten auf die großen gesellschaftlichen Herausforderungen zu finden, die Wirtschaft zu stärken sowie Lebensqualität, Zusammenhalt, Wohlstand und Wachstum zu steigern.

Der digitale Wandel und die Konvergenz von Technologien verändern

unsere Arbeits- und Lebenswelt spürbar. Künstliche Intelligenz (KI) in die Anwendung bringen, die Möglichkeiten der Raumfahrt für die Menschen nutzbar machen, Materialien und Werkstoffe intelligent designen oder Ressourcen effizient nutzen – diese Beispiele geben einen Einblick in die Ziele der Strategie und welche Bereiche in der Forschung und Entwicklung unterstützt werden. Zur Förderung von Spin-off- und Spin-in-Effekten bringt die Initiative INNOspace® Raumfahrtakteure mit anderen Branchen zusammen und fördert so den Technologietransfer.

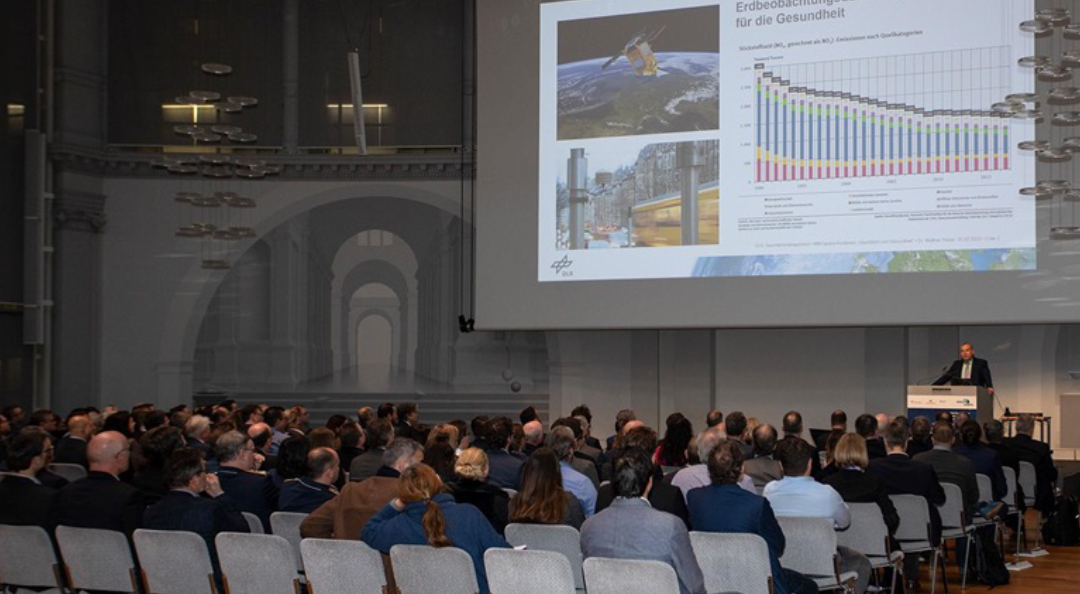

Branchenübergreifende INNOspace®-Tagungen

Wissenschaft und Industrie aus Raumfahrt und anderen Wirtschaftsbereichen an einen Tisch bringen – das ist das Ziel der INNOspace®-Fachtagungen. Problemstellungen und Lösungsansätze der verschiedenen Branchen werden vorgestellt und diskutiert.

Diese Veranstaltungen werden in verschiedenen Bundesländern in enger Kooperation mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, mit den Länderministerien sowie den regionalen Akteuren wie Verbänden und Clustern durchgeführt.

Bisherige Tagungen

INNOspace®-Workshops „Neue Märkte“

Industrie im Dialog: mit Raumfahrt die Zukunft gestalten, Bonn, 12. Februar 2019

Neue Werkstoffe, multifunktionale Materialien, Daten von Erdbeobachtungssatelliten: Viele der für die Raumfahrt gefundenen Lösungen haben das Potenzial, in andere, raumfahrtfremde Anwendungsbereiche übertragen zu werden. Damit bieten sich für Unternehmen zahlreicher Branchen vielfältige Chancen, neuartige Produkte und Verfahren zu entwickeln und auf den Markt zu bringen – wie beispielsweise Hochleistungs-Gussteile oder bessere Planung von Kabeltrassen mit Hilfe von Bodendaten aus der Erdbeobachtung. Diese Transferpotenziale stellte die Abendveranstaltung am 12. Februar 2019 in den Räumen des Deutschen Museums in Bonn in den Mittelpunkt. Die Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg, die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR und das Deutsche Museum Bonn hatten gemeinsam dazu eingeladen.

© DLR

Gemeinsamer Innovationsworkshop: DB Netz AG und Deutsche Raumfahrtagentur im DLR, Bonn, 25. Juni 2019

Auf der Suche nach innovativen Lösungen für ein starkes Schienennetz der Zukunft setzte die DB Netz AG auch auf Know-how aus der Raumfahrt. Sie war Partner des Innovationswettbewerbs INNOspace® Masters. Das Innovationsteam der DB Netz AG sowie mehrere weitere Unternehmen diskutierten bei der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR in mehreren Workshops darüber, welche Technologien und Dienstleistungen aus Raumfahrttechnik und satellitenbasierten Services das Schienennetz der Zukunft mitgestalten können. Die größten Potenziale bieten die Bereiche Erdbeobachtung, Satellitenkommunikation und Navigation, wodurch beispielsweise ein flächendeckendes Zustandsmonitoring von Liegenschaften oder Oberleitungen per Ferndiagnose aus dem All ermöglicht wird. Auch zur frühzeitigen Prognose und Abwendung witterungsbedingter Einflüsse, wie Sturmschäden durch Bäume, können Erdbeobachtungsdaten sinnvoll werden. Exakte Positionsbestimmungen durch globale Satellitennavigationssysteme sind zudem ein wichtiger Baustein für automatisierte Züge oder das Management von Containern und einzelner Waggons. Auch eine stabile WLAN-Verbindung im Zug oder die Datenanbindung von peripheren IoT-Sensoren könnten künftig durch eine Internetverbindung aus dem All unterstützt werden.

Der Innovationswettbewerb INNOspace® Masters

Neue Ideen für die nächste Raumfahrtgeneration

Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR veranstaltet seit 2015 den jährlichen Innovationswettbewerb INNOspace® Masters. Der Wettbewerb ist eingebettet in die Initiative INNOspace®.

Die Deutsche Raumfahrtagentur im DLR veranstaltet seit 2015 den jährlichen Innovationswettbewerb INNOspace® Masters. Der Wettbewerb ist eingebettet in die Initiative INNOspace®.

Zielsetzung des INNOspace® Masters ist die Initiierung von Innovationsprojekten, die auf dem beidseitigen Transfer zwischen der Raumfahrt und anderen Branchen basieren. Die eingereichten Projektideen sollen Know-how aus anderen Branchen in die Raumfahrt übertragen (spin-in) oder neuartige terrestrische Anwendungen durch Weltraumtechnologien und -dienste ermöglichen (spin-off). Themenschwerpunkte sind unter anderem ressourcensparende Ansätze, digitale Nachhaltigkeit, Kosteneffizienz und Konnektivität.

© DLR

Partner des INNOspace® Masters sind die deutschen ESA Business Incubation Centres, Airbus, OHB und die DB Netz AG. Mit fünf verschiedenen Challenges, ausgerichtet von den Partnern des Wettbewerbs, werden alle Stufen des Innovationsprozesses abgebildet und unterschiedliche Themenschwerpunkte adressiert – von F&E-Projekten bis hin zu marktreifen Lösungen. Die Gewinner der Challenges erhalten Beratungsleistungen, Kooperationsmöglichkeiten sowie Preis- und Fördergelder von bis zu 400.000 Euro pro Gewinnerteam, um ihre Ideen nachhaltig umsetzen zu können.

http://www.innospace-masters.de

Förderung von Innovations- und Transfervorhaben der Raumfahrt

Eine Grundvoraussetzung für die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorts Deutschland ist die Erforschung und Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen. Die Raumfahrt als Schlüsseltechnologie leistet hierzu einen bedeutenden Beitrag, auch für terrestrische Anwendungen und andere Wirtschaftszweige.

Zu den Aufgaben der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR gehört die Förderung von Innovationen sowie von Technologie- und Know-how-Transfers zwischen der Raumfahrt und anderen Branchen.

Die Förderung von Vorhaben und Projekten erfolgt mit Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages im „Nationalen Programm für Weltraum und Innovation”.

Die Schwerpunkte liegen dabei auf den Themenfeldern:

- Raumfahrt und Energie (Erzeugung, Speicherung, erneuerbare Energien)

- Raumfahrt und Automobilbau, Maschinen- und Anlagenbau, Logistik, Verkehr

- Raumfahrt und Gesundheit, Medizintechnik, Telematik

- Raumfahrt und Software-Engineering, IT, Applikationen

- Raumfahrtentwicklungen in den Bereichen der Robotik

- Raumfahrt und Klima- beziehungsweise Umweltschutz, Landwirtschaft und Katastrophenmanagement

Für eine zukunftsfähige deutsche

Raumfahrt –

Die Raumfahrtstrategie

der Bundesregierung

Für die Menschen ins All, nicht für den Ruhm

Früher war die Raumfahrt Symbol des Technologiewettlaufs und des Wettstreits der politischen Systeme zwischen Ost und West. Heute ist sie zu einem festen Bestandteil unseres Alltags und zu einem unverzichtbaren Instrument für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik geworden.

Für eine zukunftsfähige deutsche Raumfahrt – Die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung

Für eine zukunftsfähige deutsche Raumfahrt – Die Raumfahrtstrategie der Bundesregierung

Schlüsseltechnologie gezielt fördern

Die Raumfahrt zählt zu den Schlüsseltechnologien unserer modernen Wissensgesellschaft. Mit der 2010 verabschiedeten Raumfahrtstrategie unterstreicht die Bundesregierung die große Bedeutung, die diese Technologien für die Zukunft Deutschlands haben. Im Fokus liegt der Nutzen der Raumfahrt für die Menschen auf der Erde – für die Gesellschaft. Über 1 Milliarde Euro investiert die Bundesregierung jährlich in die Raumfahrt, das sechsthöchste Budget weltweit. Durch eine gezielte Förderung nationaler Fähigkeiten konnte Deutschland in den letzten Jahren technologische Spitzenpositionen erobern. Gleichzeitig entwickelt sich die Raumfahrt immer stärker zu einem dynamischen Geschäftsfeld, in dem sich auch für die deutsche Industrie neue Chancen eröffnen – insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen. Weltweit entsteht momentan ein neuer Markt mit beachtlichen Wachstumsraten.

Die Kriterien für Förderung

Raumfahrtvorhaben werden daran gemessen, welchen Beitrag sie zu der Lösung der globalen gesellschaftlichen Herausforderungen leisten.

Die im DLR angesiedelte Raumfahrtagentur konzipiert im Auftrag der Bundesregierung auf Grundlage der Raumfahrtstrategie das deutsche Raumfahrtprogramm, führt es durch und integriert alle deutschen Raumfahrtaktivitäten auf nationaler und europäischer Ebene.

Strategische Raumfahrtkompetenzen ausbauen

Auf- und Ausbau sowie die Sicherung von Systemfähigkeit und Technologievorsprung bei ausgewählten Schlüssel- oder Schrittmachertechnologien.

Einheitlichen Rechtsrahmen schaffen

Hierbei steht im Vordergrund, dass national und international Regelungen gefunden und vereinbart werden, die für eine größtmögliche Planungssicherheit sorgen und einen geregelten Wettbewerb ermöglichen.

Starke Position in der Weltraumforschung nachhaltig ausbauen

Grundlagenforschung operiert häufig an der Grenze des technisch Machbaren und wird so immer wieder zum Treiber für technologische Spitzenleistungen.

Neue Märkte erschließen

Als „enabling technology“ hat Raumfahrt signifikante wirtschaftliche Effekte. Sie stellt Infrastrukturen bereit, die neue Wertschöpfungsketten in anderen Wirtschaftssektoren, insbesondere bei nachgelagerten Mehrwertdiensten, erst möglich machen.

Raumfahrt für zivile und militärische Sicherheit nutzen

Satellitendaten und -dienste leisten zum Beispiel entscheidende Beiträge zu Katastrophenhilfe und -bewältigung, Umwelt- und Klimaschutz, Warnung vor Gefahren, Entwicklungshilfe, Grenzüberwachung oder Rüstungskontrolle.

Die Rollenverteilung der Raumfahrt in Europa gestalten

Leitendes Kriterium für die Arbeitsteilung der Institutionen in der Raumfahrtpolitik muss der Erhalt der Leistungsfähigkeit der europäischen Raumfahrt insgesamt bleiben. Es gilt, Doppelstrukturen zu vermeiden und den Koordinierungs- und Verwaltungsaufwand effizient zu gestalten.

Die deutsche und europäische Rolle in der Exploration bestimmen

Explorationsmissionen müssen eine klare wissenschaftliche Zielsetzung haben, etwa in der Grundlagenforschung zur Entstehung des Sonnensystems oder für Schlüsseltechnologien wie die Robotik. Sie müssen hohe technische Qualität besitzen und sich einer transparenten Ergebniskontrolle stellen.

Technologische Unabhängigkeit und Zugang zum All sichern

Deutsches Ziel ist es, den Zugang zu Technologien und Raumtransportsystemen so kostengünstig wie möglich zu gewährleisten, um international wettbewerbsfähig zu sein und den maximalen Nutzen aus den Investitionen in die Raumfahrtanwendungen zu ziehen.

Die Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung –

Innovationen für Deutschland

Die Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung verfolgt das Ziel, Deutschland auf dem Weg zum weltweiten Innovationsführer voranzubringen. Gute Ideen sollen schnell in innovative Produkte und Dienstleistungen überführt werden. Denn die fortwährende Suche nach innovativen, neuen Lösungen ist die treibende Kraft unseres Wohlstandes und unserer Lebensqualität. Dadurch wird Deutschlands Position als führende Wirtschafts- und Exportnation gestärkt. Und sie ermöglicht kreative Antworten auf die drängenden Herausforderungen unserer Zeit – ob nachhaltige Stadtentwicklung, umweltfreundliche Energie, individualisierte Medizin oder digitale Gesellschaft. Die Raumfahrt spielt für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine strategisch wichtige Rolle. Sie ist Vorreiter für die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien und befeuert über den Technologietransfer andere Wirtschaftsbereiche. Die Bundesregierung fördert daher besonders die Raumfahrtforschung und setzt auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Raumfahrtbranche. Die nationalen Förderinstrumente werden entsprechend weiterentwickelt. Zur Verstärkung von Spin-off- (das heißt Transfer von der Raumfahrt in andere Bereiche) und Spin-in-Effekten (das heißt Transfer aus anderen Bereichen in die Raumfahrt) bringt die Initiative INNOspace® Raumfahrtakteure mit anderen Branchen zusammen und treibt so den Technologietransfer voran.

Die Hightech-Strategie 2025 der Bundesregierung verfolgt das Ziel, Deutschland auf dem Weg zum weltweiten Innovationsführer voranzubringen. Gute Ideen sollen schnell in innovative Produkte und Dienstleistungen überführt werden. Denn die fortwährende Suche nach innovativen, neuen Lösungen ist die treibende Kraft unseres Wohlstandes und unserer Lebensqualität. Dadurch wird Deutschlands Position als führende Wirtschafts- und Exportnation gestärkt. Und sie ermöglicht kreative Antworten auf die drängenden Herausforderungen unserer Zeit – ob nachhaltige Stadtentwicklung, umweltfreundliche Energie, individualisierte Medizin oder digitale Gesellschaft. Die Raumfahrt spielt für den Wirtschaftsstandort Deutschland eine strategisch wichtige Rolle. Sie ist Vorreiter für die Entwicklung und Erprobung neuer Technologien und befeuert über den Technologietransfer andere Wirtschaftsbereiche. Die Bundesregierung fördert daher besonders die Raumfahrtforschung und setzt auf die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Raumfahrtbranche. Die nationalen Förderinstrumente werden entsprechend weiterentwickelt. Zur Verstärkung von Spin-off- (das heißt Transfer von der Raumfahrt in andere Bereiche) und Spin-in-Effekten (das heißt Transfer aus anderen Bereichen in die Raumfahrt) bringt die Initiative INNOspace® Raumfahrtakteure mit anderen Branchen zusammen und treibt so den Technologietransfer voran.

Die sechs prioritären Zukunftsaufgaben im Rahmen der Hightech-Strategie – für Wohlstand und Lebensqualität

Gesundheit und Pflege: für ein aktives und selbstbestimmtes Leben

Wie können Krankheiten wie Krebs besser geheilt werden? Wie gelangt medizinischer Fortschritt schneller zu den Menschen? Welchen Beitrag zu exakteren Diagnosen und individueller Therapie wird mehr Digitalisierung leisten?

Beispiele für Beiträge der Raumfahrt: Verbesserung schneller Telekommunikation durch Satellitentechnik, Nutzung von Erkenntnissen aus der Raumfahrtmedizin (zum Beispiel Reha), Transfer von Raumfahrttechnologien (zum Beispiel Bildanalysealgorithmen für die Krebsfrüherkennung oder Robotik für Medizinroboter).

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energie: für die Generationen heute und morgen

Unsere Mission: Weitgehende Treibhausgasneutralität der Industrie. Dabei hilft eine Verknüpfung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr, um das schwankende Angebot erneuerbarer Energie optimal zu nutzen. In dieses Themenfeld fällt auch nachhaltiges Wirtschaften, indem Rohstoffe geschont werden und die Biodiversität erhalten wird.

Beispiele für Beiträge der Raumfahrt: Forschung an besserer Solar- oder Windtechnik plus Energiespeicherung. Weiterentwicklung von Wasserstoffsystemen und Sektorenkopplung aller Arten von Energieerzeugung mit jeglicher Energienutzung. Erdbeobachtung über den Satelliten EnMAP.

Mobilität: für die intelligente und emissionsfreie Fortbewegung

Die Mobilität der Zukunft wird nachhaltiger und intelligent vernetzt sein. Die Bereiche Fahrzeug, Energie und Verkehr wachsen zusammen. Dabei helfen leistungsstarke Sensorik und Elektronik, sichere autonome Systeme sowie alternative Antriebssysteme und Kraftstoffe.

Beispiele für Beiträge der Raumfahrt: Im Projekt H2ORIZON (Sektorenkopplung von Raumfahrt, Energie und Verkehr im Megawatt-Maßstab) werden Technologien für einen vollständigen Wasserstoffzyklus entwickelt und eingesetzt – von der Erzeugung des Wasserstoffs durch Windenergie über Transport und Lagerung bis hin zur Verwendung in Brennstoffzellen für die Mobilität sowie zur Strom- und Wärmeversorgung oder für Raketentests. Weitere Beispiele: Initiative „Raumfahrt bewegt!“ zur Förderung des Transfers von Raumfahrtwissen in den Mobilitätssektor. Verbesserung von Satellitennavigation. Eigenes Institut für Verkehrsforschung am DLR. Leichtbau aus der Raumfahrt.

Stadt und Land: für ein lebenswertes Umfeld und zukunftsfähige Regionen

Wie kann man die Herausforderungen meistern, die wachsende Städte mit sich bringen, aber auch ländliche Regionen, die von Abwanderungen und starkem demografischem Wandel betroffen sind? Mit nachhaltiger Stadt- und Landentwicklung für nachhaltige Lebens- und Wirtschaftsräume.

Beispiele für Beiträge der Raumfahrt: Automatisierung und damit Kostensenkung bei der Fertigung von Teilen für Wohnhäuser mittels Robotik aus der Raumfahrt. Elektrisch angetriebene Lufttaxis für Personen- und Gütertransport. Autonome Fahrzeuge, um Mobilität in Städten und auf dem Land zeitlich flexibler zu gestalten.

Sicherheit: für eine offene und freie Gesellschaft

Terrorismus, organisiertes Verbrechen, Cyber-Kriminalität und Naturkatastrophen bedrohen unsere Art zu leben, unsere Lebensqualität und unser Leben. Die zivile Sicherheit und die IT-Sicherheit müssen laufend gefördert, ausgebaut und an neue Bedrohungen angepasst werden.

Beispiele für Beiträge der Raumfahrt: Erdbeobachtung, wie zum Beispiel Copernicus, für Unwetterwarnungen und Katastrophenmanagement. Das europäische Satelliten-Datenrelaissystem EDRS fungiert hier als Rückgrat des schnellen Datenaustausches zwischen verschiedenen Satelliten und den Bodenstationen. Der Kommunikationssatellit Heinrich Hertz unterstützt die Wissenschaft und die Sicherheitsbehörden.

Wirtschaft und Arbeit 4.0: für eine starke Wirtschaft und gute Arbeit

Beispiele für Beiträge der Raumfahrt: Entlastung von schweren körperlichen Tätigkeiten durch Robotik.